摘要:运动式治理是富有中国特色的国家和地方治理方式。既有对运动式治理的研究多围绕运动式治理与常规化治理的关系而展开,强调二者相互补充或替代,同时假定治理常规化等同于治理制度化,但较少讨论运动式治理的长效化以及长效化与制度化的关系。文章基于运动式治理“常规化—长效化”分析框架,揭示运动式治理制度化的两阶段动态变迁过程以及运动式治理长效化的生成机制。对省域范围内“三改一拆”执法行动从发起到融入常规科层机制、再到嵌入长期发展战略的长时段制度化转型分析表明,与中央战略目标和地方发展实际相契合、治理机制的常规化建设以及社会认同的形成,实现了政治、行政与社会合法性的叠加,推动了运动式治理的长效化。

关键词: 运动式治理 中心工作 制度化 常规化 长效化

本文来源:《经济社会体制比较》2024年第1期

作者简介

向淼:武汉大学政治与公共管理学院副研究员。

郁建兴(通讯作者):浙江工商大学党委书记,浙江大学社会治理研究院院长,浙江大学国家制度研究院首席专家。

一、问题的提出

运动式治理是富有中国特色的国家和地方治理方式。既有研究围绕运动式治理的历史渊源、形成机制、运行过程、特征与类型、效果与功能展开分析,指出在自上而下的目标考核压力与自下而上的治理需求驱动下,运动式治理经由目标设定、组织建设、宣传动员、资源调配、强力执行、奖惩激励予以实施(钟爽、朱侃、王清,2021),从而在短期内产生治理绩效。就长远效果来看,运动式治理能够为常规治理借势赋能,嵌入常规治理(文宏、杜菲菲,2021)或与常规治理相互切换(向静林、欧阳璇宇、艾云,2022)。在演变前景上,运动式治理可通过行政吸纳实现常规化(倪星、原超,2014)、制度化和法治化(向淼、郁建兴,2020)。

不过,新的问题在于,有些运动式治理能够实现常规化和制度化,有些运动式治理更加注重短期效应而无法形成制度规则,还有的运动式治理即使建立了制度规则,也无法形成长期、稳定、持续的治理效果。如何理解常规化、制度化、长效化之间的关系?为什么会产生常规化、制度化、长效化等差异化的结果?已有研究对理解运动式治理提供了深刻的洞见,但对于常规化、制度化与长效化之间的关系缺乏动态、整合的分析框架,对运动式治理长效化的制度模式和形成机制的分析还有待深化。围绕运动式治理长效化的形成机制这一核心问题,本文通过对一项省域范围内运动式执法的长时段分析,揭示运动式治理的新形态和新特征。

二、文献回顾与分析框架

作为党和国家的重要治理方式,运动式治理常以中心工作、重点任务、专项治理等面貌呈现出来。运动式治理可通过对政治、行政和社会的超强动员来整合权力、动员资源、集中党政干部的注意力,推动政策执行(Kennedy & Chen, 2018; 陈家建、边慧敏、邓湘树,2013),但也容易引发组织层面的叠床架屋和层层加码而陷入内卷化,面临有效性和合法性难题(刘梦岳,2019)。让运动式治理与常规治理相互契合并发挥长远的制度效能,被认为是解决运动式治理有效性与合法性困境的关键(Liu et al. ,2015)。

(一)运动式治理的常规化

围绕运动式治理的常规化,形成了调适论与转型论两种视角(向淼、郁建兴,2022)。通常来说,治理常规化反映科层体系的理性化水平并指向治理规则化、标准化、系统化(邵春霞,2022),而运动式治理强调突破既有规则和标准,具有反常规化、反制度化、反专业化特征(Heilmann,2018;冯仕政,2011)。不过,调适论认为,运动式治理与常规化治理属于同一个治理谱系,只是权威和权力的运用方式以及注意力的分配方式不同(徐岩、范娜娜、陈那波,2015),运动式治理在反常规之外也可与常规治理相互嵌入和调适。

一方面,看似常规化、反制度化的运动式治理具有稳定的正式制度基础,以卡里斯玛权威和将该权威常规化的执政党作为权力和组织基础(周雪光,2012)。压力型体制和职责同构的政府组织方式为运动与常规的兼容提供了体制基础,领导小组设立、任务指标下达、目标责任制与绩效考核、督察问责等为运动向常规转型提供了实践机制(赵聚军、王智睿,2020),从而能够在工具层面将政治动员转化为常规行政过程并呈现为“运动其外、常规其内”(徐明强、许汉泽,2019)等形态。

另一方面,运动式治理与常规治理共生共存,还在目标层面体现为运动式治理为常规治理增势赋能并助推常规治理任务的完成(文宏、杜菲菲,2021)。在政治行政化、运动常规化的意义上,国家、地方和基层治理实践常常呈现出运动式治理与常规治理的摇摆、循环和协同状态(蔡禾,2012;安永军,2022)。

(二)运动式治理的制度化

与运动嵌入常规的调适论视角不同,转型论视角关注运动式治理的制度化、规范化、法治化转型。制度化的含义非常复杂,可以部分吸纳规范化和法治化概念。它既可以在工具层面表示减少工具理性色彩并促进行为模式常态化,也可以在规范层面表示形成共识、获得规范和约束作用的过程,还可以在时间和效果层面指向改革经过时间考验而持续发挥作用甚至得到传播和扩散的过程。

在工具和规则层面,已有对运动式治理制度化的研究多将制度化等同于常规化即建立和形成稳定的治理结构、组织和机制的过程。这意味着,突破常规的运动式治理基于科层规训、绩效压力、成本—收益考量等因素,沿着理性化方向,融入或建立了新的科层机制,形成了稳定的组织机构、清晰的执行规则和明确的权责归属。在已有研究关注的流动摊贩和环境污染集中整治以及创文创卫、拆违执法等专项行动中,都有经由政治动员、资源集聚和激励强化,实现从设置议题、发起行动到嵌入行政、目标考核、常规执行的转变过程(倪星、原超,2014;钟爽、朱侃、王清,2021)。

在效果和认同层面,运动式治理的制度化指向制度变迁、制度创新以及治理效果的持续发挥。部分运动式治理能够在嵌入常规治理的同时推进新的制度建设,表现为制度变迁和制度转型,形成不同于原有科层治理的新机制。转型国家普遍面临长效制度建设不足与短期治理绩效不足的双重挑战,要完成转型就需要在常规化中推进变革,以短期变革和常态稳定促进渐进的制度转型。对我国土地制度转型的分析表明,“运动式治理加制度建设的组合拳模式”,既可在缺乏有效制度时通过运动来保障基本的治理绩效并缓解短期治理压力,又可为探索和建立更为有效的制度机制提供试错空间,推动渐进的长期制度变迁(任星欣,2020)。运动式治理经由制度变迁实现长效治理的过程,还表现在市场监管专项整治与监管型国家建设(刘鹏,2015)、专项环保督察与长期环保制度建设和地方环境治理能力提升(Jia&Chen, 2019; Wangetal., 2021)、动员式扶贫政策与长效反贫困机制构建(Zeng,2020)等诸多领域。

总的来说,既有研究聚焦于运动式治理的常规化、制度化和长效化,为我们理解运动式治理提供了深刻的洞见。不过,常规化、制度化和长效化之间的关系还有待厘清。在理论上,制度产生仅仅是制度化的起点,制度存续才是制度化的关键(付建军,2019)。治理机制的常规化和制度化,既不等同于也并不必然导向治理效果的稳定和持续。在实践中,有些运动能够经由常规化和制度化实现长效化,而有些运动更注重短期绩效甚至阻碍制度化和长效化。比如,运动式治理常规化之后常常仍然无法解决强控制和负激励带来的权责失衡、边界不清、层层加码、基层重负等难题,持续处于不稳定状态(宋维志,2021;赵聚军、王智睿,2020),对街头广告、流动摊贩、非法网站、教培市场等的集中整治行动往往不断反复(孙涛、韩清颖,2019;黄扬,2023)。对运动式环保督察的研究也发现,由于运动式治理工具长期与信息型、自愿型、模糊型政策工具错配,运动式督察执行越严,企业越可能操控自行监测数据并导致环境信息公开质量下降(陈玲、谢孟希,2021)。可见,对于运动式治理常规化、制度化和长效化之间关系的讨论,还需要做动态、长期和整体的考察。

(三)运动式治理常规化——长效化分析框架

具备何种特征、基于什么条件的运动式治理能够推进趋向稳定善治的制度化建设并实现治理长效化?为了回答这一新问题,解释运动或治理经由常规化实现长效化的动态制度变迁过程及其生成机制,本文以对制度化内涵的剖析为核心,构建了一个运动式治理“常规化—长效化”的两阶段分析框架(见图1)。

如前所述,制度化既包含工具和机制层面的常规化,又可指向时间和效果层面的长效化。尽管新制度主义对制度化的理解非常多元,但大多认为制度化不仅仅包括建立正式和稳定的结构形态,还应该赋予制度以价值,从而凝聚和表达制度内成员的共识与认同(Berg-Schlosser et al.,2020; Peters,2011)。塞尔兹尼克(Selznick,1996)把制度化和创造制度界定为建立正式结构并让特定结构在应对外部环境时获得高于完成任务所需的价值和能力的双阶段过程,斯科特把制度化中的合法性建构策略分为规制合法性、规范合法性和文化—认知合法性(斯科特,2010;付建军,2019)。郁建兴和秦上人(2015)认为制度化包含约束性、持续性和扩散性特征,即稳定地约束行动者、持续地发挥作用、形成示范并获得认同和传播,进而把制度化分为规制性制度化、契约型制度化和建构型制度化。沿用这一分类标准,运动式治理在机制和工具层面的常规化指向规制型制度化,在时间和效果层面的长效化指向契约型和建构型制度化。运动式治理从常规化向长效化的转变,实际是制度基于约束性特征进一步获得持续性和扩散性特征的过程,也就是从规制型制度化向契约型和建构型制度化转变的过程。

那么,规制型制度化与契约型和建构型制度化是什么关系?首先,在规制型制度化即运动式治理常规化的阶段,组织和行动者会基于强制性规制,通过法律、奖惩等机制进行制度建设。在这一阶段,最初源于外部压力的运动式治理,逐渐基于政治激励、组织重构和资源动员而形成明确的治理主体与结构、稳定的治理目标与内容、理性的治理方式与行为(樊红敏、周勇振,2016),职能分工和权责归属上趋于清晰,治理方式和行为也在绩效压力、成本—收益考量的影响下常态化。

其次,规制型制度化并非制度化的终点。尽管部分运动式治理在完成原初任务后会终结、退出或反复,但有些运动式治理会从规制型制度化向契约型和建构型制度化转变,使其获得不同于发起阶段和常规化阶段的新的合法性基础和运作模式。契约型和建构型制度化强调规范、价值、程序、承诺以及文化和社会力量等要素的作用(郁建兴、秦上人,2015)。在契约型和建构型制度化即运动式治理的长效化阶段,运动式治理形成制度变迁(王辉,2018),表现为治理主体获得新的制度激励,治理目标和任务得以更新,治理方式和机制超越常规,形成新的治理绩效并获得社会合法性,治理经验扩散,甚至在社会参与和支持下转变为合作式治理(彭勃、张振洋,2015;陈超,2021)。

基于对制度化类型以及制度化包含常规化和长效化两层含义的分析,本文采用运动式治理从发起到常规化、再到长效化的两阶段分析思路,通过对一项长期性的运动式拆违执法作追踪分析,揭示运动式治理长效化的生成机制。作为省域范围内中心工作的拆违执法,总体上经历了早期全面动员的运动式拆违、中期拆违执法的常规化、后期拆违执法的长效化三个阶段的演变,实现了从聚焦单一目标的运动式执法向嵌入国家和区域长期发展战略的长效治理模式的转型。

运动发起:省域范围内的

三、阶段性拆违执法行动

由于民众在源头端对违法搭建有实际需求,而政府在治理端的监管执法资源和能力又有限,违法建筑整治是我国城市化和城乡基层治理中的典型难题。Z省位于我国东南沿海,民营经济发展水平高,外来人口较多,违建问题普遍存在,土地利用受到制约,经济转型升级难度大。

为此,Z省省委和省政府决定自2013年至2015年在全省深入开展旧住宅区、旧厂区、城中村改造和拆除违法建筑(简称“三改一拆”)三年行动,以解决难以通过常规执法工作根治的违建难题。以全省中心工作的形式发起统一拆违执法行动,这在全国范围内都是比较罕见的,包括发起、组织、实施、监督、考核、问责在内的治理过程具有运动式治理的色彩。

具体来说,在治理目标层面,省政府强调“促发展、拓空间、优环境、保稳定、惠民生”,将拆违与城市更新、生态保护、国土资源开发利用等工作紧密结合;在体制机制层面,省政府自上而下成立了“三改一拆”领导小组并由分管城乡建设的省领导担任组长,在领导机制、组织方式、考核监督、奖惩问责等方面都以省级领导小组向下“层层同构”的方式发挥小组的关键作用,通过行政发包、任务下达、分片包干、领导督促、考核评估、舆论监督等方式,强化政策执行压力;在方式方法层面,地方政府通过条块联合、严厉问责和从严处罚等方式形成执法威慑,采用多种形式的创新以快速和超额完成执法任务,但也因此带来司法败诉压力、法治考核压力和执法声誉压力。

四、运动常规化—长效化:拆违执法嵌入转型发展组合拳

在高强度的运动式治理模式下,为期三年的“三改一拆”工作到2015年如期完成并实现了违法建设清存量、控增量的预期目标。截至2015年9月,Z省累计拆除违法建筑面积近4.11亿平方米,累计改造旧住宅区、旧厂区、城中村建筑面积近4.88亿平方米。不过,“三改一拆”并未就此止步,而是嵌入国家和区域的长期发展战略,成为了省域范围内的常态化和长效化中心工作。

(一)运动常规化:拆违执法融入科层实践

“三改一拆”行动在治理目标与内容、治理机制与模式、治理方式和方法上的常规化建设,使其逐渐融入本地经济社会发展目标和常规科层治理模式之中。

在治理目标层面,Z省将“三改一拆”融入美丽中国和美丽Z省发展战略,以拆违和治水推动转型升级和民生改善。面对经济社会快速发展带来的环境污染严重、资源承载力不足、民众获得感不高的难题,包括Z省在内的多地民众曾发起“悬赏邀请环保局长下河游泳”活动并受到广泛关注。为深入贯彻党和国家关于生态文明建设的决策部署,Z省2014年出台《关于建设美丽Z省创造美好生活的决定》,强调要践行“绿水青山就是金山银山”理念,形成可持续发展的空间格局、产业结构、生产和生活方式。在“两富”(物质和精神富裕)、“两美”(美丽Z省与美好生活)理念指导下,Z省将“三改一拆”与“五水共治”(治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水)、“四边三化”(公路边、铁路边、河边、山边,洁化、绿化、美化行动)、“四换三名”(腾笼换鸟、机器换人、空间换地、电商换市,名企、名品、名家)相结合,把拆违执法嵌入生态、产业和生活目标,使其成为了改善人居环境、提高生活品质、转变发展方式的抓手而持续获得党政主要领导重视。

在体制机制层面,运动式执法通过科层机制对政治动员的吸纳实现了常规化。Z省省政府自2013年至2015年连续三年将“三改一拆”列为“十大民生实事”,各级党政领导给予高度重视。在基层,Z省提出长效防控机制建设,探索建立网格化动态巡查管理、镇街综合执法与协作、社会监督与举报投诉、责任考核与执法能力建设等机制,将违建防控嵌入基层政府的常态化工作。此外,Z省还提出“拆改用”结合,即以改带拆、以拆促改、改拆结合,通过细化处置标准、完善整治方式来优化国土资源开发利用。

在方式方法层面,运动式拆违逐渐摆脱了急风骤雨式强力执法带来的负面形象。在政策执行与依法行政双重压力下,地方政府开始探索执法新形式,强调依法拆违并注重以氛围营造、利益引导、情感联结等方式进行动员,以温和的政策执行化解压力、增强认同,逐步解决了运动式治理高成本、内卷化的难题。

(二)运动长效化:以“拆治归”组合拳嵌入长期发展战略

“三改一拆”不仅逐步嵌入常规科层机制,而且保持了组织结构稳定和治理功能拓展,实现了政策持续和政策扩散。2016年,在原定三年时间后,Z省主要领导提出“要有长期作战的思想准备,再接再厉、乘胜追击,狠下一条心再干五年”,把“三改一拆”作为重点工程纳入省“十三五”规划,要求继续打好“三改一拆”攻坚战,这成为“三改一拆”行动长效化的关键节点。

第一,治理目标全面嵌入国家和区域的新发展战略。Z省历届省委省政府都注重将本地发展融入国家重大战略,在“两富”“两美”目标后又提出了“两高”(高水平全面建设小康社会和高水平推进社会主义现代化)目标。“三改一拆”由于兼具违建防控、土地整治、生态建设、城乡协调等功能,被纳入上述发展转型系列目标并成为其中的基础性工作。2016年,在提出“再干五年”要求后,Z省发布《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,强调继续强势推进“三改一拆”“五水共治”“四边三化”等行动,促进城乡一体化发展。以此为契机,Z省持续深化污染防治攻坚和绿色低碳变革,到2019年建成全国首个生态省,2022年基本建成了全域美丽大花园。

第二,治理内容和范围大幅拓展。与上述战略目标相契合,“三改一拆”从聚焦违建拆除转向全方位的改治并举和“拆治归”相结合,而且把“拆治归”嵌入城乡环境综合整治、特色小镇与新农村建设、卫生城市创建、小微企业成长计划、七大产业培育计划等行动,形成了倒逼和助推发展的组合拳。2017年,“三改一拆”从阶段性整治工作转入全面创建“无违建”工作,以创建示范调动各级党政领导的注意力。2020年,Z省提出“县县基本无违建,建成基本无违建省”“全域安全、全域无违”新目标和“拆治改建管”组合拳,将利益关系复杂、执行难度更大的违建别墅、危害公共安全违建、沿路沿河违建等专项整治纳入行动方案,持续提升违建防控的广度和深度。

第三,治理模式与机制的深度转型。一方面,Z省不断更新“三改一拆”相关的治理标准和规则。Z省国土部门于2015年和2016年下发《关于加强拆后土地利用的通知》,明确拆后土地供应优化与整体开发、农村集体拆后土地统筹使用(发展乡镇旅游等)、农村零星土地整治利用(“增减挂”与占补平衡)、拆后土地利用激励(存量用地盘活与新增建设用地指标挂钩)等标准,从立法层面突破了拆后土地利用瓶颈。另一方面,作为数字化改革的前沿阵地,Z省积极探索拆违执法的数字化转型,自2016年逐步建立起违法建筑管控处置信息化平台,基于数据进行决策、监督和考核,实现了“全天候巡查、全时段管控、一条龙处置”,提升了违建防控的能力和效果。

(三)治理“常规化—长效化”双向嵌入与转型

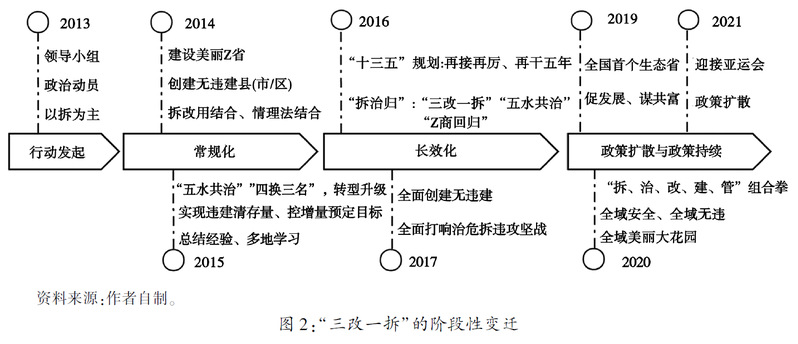

“三改一拆”从发起到常规化、再到长效化和政策扩散的变迁,可以通过运动式治理演变的时序图予以呈现(见图2)。

在理论和实践层面,常规化与长效化并不总是单向的线性变迁关系。回到分析框架,指向长效化的契约型制度化虽然高于指向常规化的规制型制度化,但除了规制型制度化可以向契约型和建构型制度化转型外,契约型制度化也可通过治理绩效的认可、持续和扩散反向推动规制型制度化。因此,两类制度化可以双向嵌入和螺旋上升,在内容上重叠交织,在时序上同步或交替出现。

相应地,在运动式治理场景中,常规化可以促进但并不必然导向长效化,长效化本身也蕴含着机制常规化并且要不断推进新的常规化。一方面,常规化是长效化的基础,长效化包含常规化的意蕴。组织结构、治理机制、治理责任的常规化是带来良好治理绩效的基础。即使是并不完善的科层机制,也可带来初步治理绩效,并反过来推动行动者优化治理结构、完善治理机制、明确治理责任,促进政策常规化。另一方面,常规化也需要以一定的治理绩效为前提。如果治理目标歪曲或绩效明显不足,运动会在常规化过程中遭遇常见的权责不清、执行梗阻、认同缺失等难题,甚至导致常规化失败和运动终结。因此,作为制度化的一体两面,长效化虽高于常规化,但又相互交织,呈现出“初步治理绩效—初步常规化—高效化—再常规化—长效化—政策扩散”的动态变迁过程。

总之,“三改一拆”经历了从全面动员到嵌入常规科层、再到治理长效化的转型,突破了拆违执法的单一维度,成为了兼顾环境整治、生态建设、民生保障乃至区域协同、高质量发展等长远目标的基础性工作。即使中央和Z省的核心战略在不断深化,Z省主要党政领导也几经变迁,2013年发起的“三改一拆”行动不仅持续了原定的三年时间,而且在实现2016年“再干五年”要求后至今仍在推行,“无违建”创建经验甚至已扩散到全国多省。2021年,Z省省委主要领导肯定“三改一拆”是具有Z省辨识度的工作载体。2022年,围绕“十四五”规划违建基本清零目标,同时为顺利举办亚运会,Z省“三改一拆”行动领导小组办公室要求继续积极推进专项整治。

五、运动式治理长效化的形成机制

一项原来为期仅三年的阶段性拆违执法行动,如何实现了强运动、高效能、长效化的结合?在前述时间和逻辑性叙事的基础上,还需要揭示其形成机制。长时段追踪分析表明,目标嵌入顶层设计带来的法理权威、理性化建设形成的行政合法性,以及社会认同带来的社会合法性相叠加,使运动式治理规避了因领导更替、战略调整、绩效压力等带来的有效性和合法性难题。拆违执法行动并没有按期终结,而是在常规化基础上,随着国家战略演进实现了治理目标嵌入、政策内容拓展、执行机制更新的长效化(表1)。

(一)运动式治理的政治合法性:自上而下的顶层设计和法理权威

运动式治理目标和理念与国家重大战略相契合,强化了其法理权威和政治合法性。党的十八大以来,党和国家高度重视生态文明建设并将其列入“五位一体”战略布局,提出美丽中国建设目标并推动地方改善环境治理(郁建兴、刘殷东,2021)。在国家战略指引下,Z省2013年发起“三改一拆”时就将“促发展、拓空间、优环境、保稳定、惠民生”作为行动目标,2014年提出“两美”目标并践行“绿水青山就是金山银山”,2015年后又将“三改一拆”纳入贯彻党的十八届五中全会所提出的创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念的具体方式。在“十三五”规划期间,基于拆违防控的“拆治归”组合拳、生态省建设等行动也契合了国家新型城镇化和乡村振兴等战略。

Z省将以“三改一拆”为基础的省域发展目标嵌入国家发展战略之中,其发展模式和经验也获得了中央政府及其相关部门的肯定。2015年,住建部在Z省召开全国违法建筑治理工作会议,总结拆违执法的Z省经验并要求全国认真学习,Z省“无违建”创建经验开始向省外扩散。2021年,得益于在促进新型城镇化和城乡区域协调发展等方面的成绩和优势,Z省被赋予了争创社会主义现代化先行省、高质量发展建设共同富裕示范区的新使命。可见,将“三改一拆”不断嵌入国家顶层设计的发展战略,使其获得了自上而下的法理权威和政治支持,强化了省级党委和政府长期坚持该行动的政治激励。

(二)运动式治理的行政合法性:科层理性化的行政逻辑

政策内容的包容性和嵌入性特征以及政策执行的理性化和制度化,也助推了“三改一拆”的组织存续、功能延伸和政策扩散。

一方面,“三改一拆”以其包容性政策内容嵌入地方经济社会发展议程,形成了契合地方实际、助推地方发展的政策组合拳。尽管“三改一拆”政策名称及其组织机构从未发生变化,政策内容也始终以拆违执法为核心,但其政策工具实现了从“以拆为主”到“拆改用”结合、“拆治归”组合以及“拆治改建管”组合拳的转型,成为了契合地方发展战略的基础性工作,从而能够在跨度长达十年、不断更新的政策议程中始终受到重视。

另一方面,“三改一拆”政策执行的理性化,推动了政策的长期存续和横向扩散。省级党委和政府将“三改一拆”列为中心工作并统一指挥协调,不仅使拆违执法能够一以贯之并免受其他任务对分散注意力的影响,而且推动了目标考核、监督问责、条块协作的制度化。成熟、标准、理性的执法流程,能够规避目标歪曲等运动式治理的常见负面效应,减少执法阻力,降低执法成本,也便于地方政府相互学习并促进政策扩散。

(三)运动式治理的社会合法性:自下而上的绩效反馈与社会认同

治理报酬递增是制度和政策变迁的重要因素,治理效果和社会认同也塑造了运动式治理的长效化。“三改一拆”通过深入的政策宣传和正向治理效果的外溢,获得了社会认同。我们对Z省多地拆违执法的调研表明,部分民众在运动发起阶段并不认同拆违执法的短期目标,对执法的公平性、有效性、合法性也存疑。但是,在运动嵌入国家战略、省域发展和民众需求的背景下,拆违执法不仅实现了原初的违建拆除和防控目标,而且被列入各级政府“为民办实事”项目,正向执法效果外溢到经济、安全、生态、文明等多元目标之中,提升了行动声誉,“悬赏邀请环保局长下河游泳”不再是笑谈。此外,民众还通过发现违法线索、参与社会动员、提起复议和诉讼等方式,监督执法过程,形成了治理合力。

(四)历史制度主义视野中的政策长效化

历史制度主义常被用于解释政策维系和变迁,强调关键节点、路径依赖、制度锁定等机制的影响(Mahoney & Rueschemeyer, 2003; Thelen, 1999)。在权力不对称情境下,关键政治行动者对政策议程的控制和在关键节点处的权威性决定,能够使原有制度和政策基于路径依赖效应保持稳定并自我强化,带来新的制度均衡(Capoccia & Kelemen,2007)。政治精英自上而下地控制政策议程,能够深度影响甚至决定制度的发展方向(卡波齐亚、马雪松,2020)。

2016年,省委省政府提出再接再厉、再干五年,构成了“三改一拆”政策持续以及由常规化向长效化转型的关键节点。其中,治理目标嵌入顶层设计带来的政治合法性和政治激励、执法行动理性化带来的行政合法性、治理绩效显现和治理报酬递增带来的社会合法性,构成了政治行动者维系政策的前因条件,前因条件的积累带来了“再干五年”的关键节点。因此,“三改一拆”长效化是基于合法性叠加等前因条件,由主要政治行动者的权威性决定所引发,治理目标和机制不断更新、治理经验广泛扩散的层叠(layering)式渐进制度变(Mahoney & Thelen,2009)。新的治理目标和机制叠加于既有目标和机制之上,锁定了制度发展方向,使运动式治理获得了制度自主性并持续运行。此后,“三改一拆”被纳入新的五年规划,开启了其嵌入长期发展战略、维持长效运作的新阶段。

作为一项长时段追踪研究,对政策长效化的分析在方法论上还需排除顶层设计带来的政治合法性、政策内容的嵌入性特征、执行机制理性化、治理报酬递增等因素和机制之外的替代性解释。第一种替代性解释强调,拆违执法因涉及土地制度这一核心议题而具有显著的重要性并实现了长效化。“通过土地治理”牵一发而动全身(付伟,2020),“三改一拆”与城乡土地利用及其他诸多战略目标密切相关。因此,土地制度的重要性和长期性、违建问题的复杂性共同塑造了拆违执法的长效化。这种解释有部分道理,但仅根据治理议题的重要性难以得出治理长效化的结论,而且我们在与Z省经济社会发展水平相近、同样存在违建难题的省份并未发现此类长效化的执法行动。同时,在前述分析中,治理目标和政策内容对国家顶层设计的嵌入,实际上部分包含了土地治理议题的重要性因素。因此,该替代性解释与本文的核心解释并无矛盾。

第二种替代性解释从省份的特殊性出发,认为Z省的重要性和独特性决定了拆违执法的长效化。不同于全国层面的精准扶贫、环保督察、教培市场整顿等行动,本文所呈现的省级拆违执法嵌入长期发展战略的案例属于“反常案例”(deviant case)。实际上,该省还推进了“千万工程(千村示范、万村整治)”等诸多得到长期坚持的战略规划和行动,并且随着国家发展和省域实践实现了目标和内容拓展,2013年启动的“三改一拆”也是其组成部分和重要延伸。而且,该省还被中央赋予了推动高质量发展建设共同富裕示范区,为全国推动共同富裕提供省域范例的新使命和新定位。可见,该省的特殊性部分塑造了案例的特殊性。不过,前文围绕政治、行政、社会合法性所作的开放性解释,正是对这种重要性的具体阐释。此外,基于阐释主义的过程追踪方法对影响因素的挖掘,也不完全排除从结构和行动者视角所作的其他补充性解释。

六、结论与讨论

一项短期性政策何以嵌入长期发展战略,获得政策韧性并成为长效化的中心工作?围绕这一问题,不同于从宏观视角对国家运动的讨论和从微观视角对基层和县域运动式治理的分析,本文聚焦于既有研究较少关注的省域运动式治理及其长效化转型这一新现象。

对Z省拆违执法行动“常规化—长效化”转型过程的长时段追踪分析表明,由省级政府发起的高效运转、长期存续的运动式拆违执法呈现出不同于运动式治理典型特征的新形态。一方面,在形式上,它既具有强政治动员、强监督问责等运动式治理的典型特征,但又不只追求短期的运动式治理绩效,也没有在推动制度化建设后就走向终结或者随中心工作议题的变化而摇摆(何艳玲,2013),而是以其长期存续突破了对运动式治理临时性、短期性、周期性等特征的既有界定。另一方面,在功能上,它不仅仅是正式制度的补充和调适(周雪光,2012),也不只是为解决短期治理难题和推进长期制度建设创造机遇、争取时间、探索可能性的政策试验工具(任星欣,2020),而是在嵌入国家和地方治理的核心议程与长期发展战略后实现了目标拓展、组织存续和功能延伸。

与既有研究通常将治理常规化等同于制度化不同,本文基于对制度化内涵和类型的讨论,将常规化和长效化界定为制度化的两个层次,并将其与不同的制度合法性基础相连接。压力驱动的运动式治理能够通过对科层机制的政治激励,动员政府机构积极参与。运动在推行过程中基于科层理性化原则和效率逻辑而常规化,实现第一阶段的制度化并获得行政合法性。当运动具备更高的法理权威和政治支持、全面嵌入发展目标、治理效果外溢和治理报酬递增并得到社会支持后,运动式治理就兼具政治、行政和社会合法性,实现第二阶段的制度化即长效化。

基于两阶段制度化框架对运动式治理长效化的分析,在理论上超越了既有研究对运动式治理与常规治理关系的讨论,同时彰显了中国国家治理的重要特色。运动式治理不仅可与常规治理适用于同一治理场景,从而在相同或类似治理任务中互补(安永军,2022;郝诗楠,2019),而且可以通过制度化建设超越原初治理场景,嵌入长期发展战略,从短期性运动变成长期性、基础性、长效化的治理模式。在相同的制度形式之下,制度目标、制度规则和制度合法性基础都发生转换,实现了有效性与制度化的平衡(赖静萍、刘晖,2011)。在运动由常规化到长效化的层叠式制度变迁中,运动随着国家和区域发展战略、社会认同等外部条件而变化,不断更新治理目标和治理机制并始终保持制度弹性和治理效能。在“规划治国”(祝灵君,2022;钱坤、唐亚林,2023)的意义上,长效化的运动式治理超越了原初适用场域,嵌入到地方乃至国家长期发展战略之中,从而在其他治理议程中扮演重要角色,作为具有中国特色的治理模式彰显了国家制度优势和治理效能。

长效化运动式治理在制度层面兼具约束性、持续性和扩散性特征。我们预期,Z省以拆违执法为基础的“三改一拆”行动还将持续。同时,由于拆违执法涉及的土地综合整治、城中村改造、城乡协同发展等政策议题具有全国性和普遍性,不同地区可以相互借鉴并考虑因地制宜、分类推进。实践中,Z省的拆违执法模式已在全国扩散。此外,由于该行动仍在持续,长效化运动式治理撬动了哪些领域的长期制度变迁,还有待进一步挖掘。

参考文献:

【1】安永军,2022:“常规治理与运动式治理的纵向协同机制”,《北京社会科学》,2022,2:120—128。

【2】陈超,2021:“从压力到合力:专项治理过程机理再检视——一个弱治理情境的扎根分析”,《中国行政管理》,2021,11:23—30。

【3】陈家建、边慧敏、邓湘树,2013:“科层结构与政策执行”,《社会学研究》,2013,6:1—20 +242。

【4】陈玲、谢孟希,2021:“运动式治理降低环境信息公开质量? ——实证依据与理论解释”,《公共管理评论》,2021,2:86—104。

【5】蔡禾,2012:“国家治理的有效性与合法性——对周雪光、冯仕政二文的再思考”,《开放时代》,2012,2:135—143。

【6】樊红敏、周勇振,2016:“县域政府动员式社会治理模式及其制度化逻辑”,《中国行政管理》,2016,7:64— 69。

【7】冯仕政,2011:“中国国家运动的形成与变异:基于政体的整体性解释”,《开放时代》, 2011,1:73—97。

【8】付建军,2019:“城市社会治理创新的制度化研究”,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》,2019,2:50—59。

【9】付伟,2020:“‘通过土地治理’:发达地区农村土地利用与治理”,《开放时代》,2020, 5:171—185 +10。

【10】郝诗楠,2019:“理解运动式与常规化治理间的张力:对上海与香港道路交通执法案例的比较”,《经济社会体制比较》,2019,4:160—168。

【11】何艳玲,2013:“中国土地执法摇摆现象及其解释”,《法学研究》,2013,6:61—72。

【12】黄扬,2023:“‘试探性违规—选择性容忍’:对运动式监管失灵的组织学解释”,《公共管理评论》,2023,2:25—48。

【13】赖静萍、刘晖,2011:“制度化与有效性的平衡——领导小组与政府部门协调机制研究”,《中国行政管理》,2011,8:22—26。

【14】刘梦岳,2019:“治理如何‘运动’起来? ——多重逻辑视角下的运动式治理与地方政府行为”,《社会发展研究》,2019,1:121—142 +244—245。

【15】刘鹏,2015:“运动式监管与监管型国家建设:基于对食品安全专项整治行动的案例研究”,《中国行政管理》,2015,12:118—124。

【16】倪星、原超,2014:“地方政府的运动式治理是如何走向‘常规化’的? ——基于S 市市监局‘清无’专项行动的分析”,《公共行政评论》,2014,2:70—96 +171—172。

【17】欧阳静,2014:“论基层运动型治理——兼与周雪光等商榷”,《开放时代》,2014, 6:180—190。

【18】彭勃、张振洋,2015:“国家治理的模式转换与逻辑演变——以环境卫生整治为例”,《浙江社会科学》,2015,3:27—37。

【19】钱坤、唐亚林,2023:“规划治国:一种中国特色的国家治理范式”,《学术界》,2023, 4:5—19。

【20】任星欣,2020:“运动式治理与制度建设:中国改革开放时期经济制度变革的组合拳模式”,《公共行政评论》,2020,1:3—21 +195。

【21】邵春霞,2022:“基层治理常规化的数字赋能路径研究”,《学海》,2022,3:38—47。

【22】孙涛、韩清颖,2019:“‘集中整治’何以反复? 持续绩效提升与‘伊辛巴耶娃现象’——以T 市治理‘城市小广告’为例”,《中国行政管理》,2019,10:75—80 +151。

【23】宋维志,2021:“运动式治理的常规化:方式、困境与出路——以河长制为例”,《华东理工大学学报(社会科学版)》,2021,4:136—148。

【24】王辉,2018:“运动式治理转向长效治理的制度变迁机制研究——以川东T 区‘活禽禁宰’运动为个例”,《公共管理学报》,2018,1:71—83 +156—157。

【25】文宏、杜菲菲,2021:“借势赋能:‘常规’嵌入‘运动’的一个解释性框架——基于A 市‘创文’与营商环境优化工作的考察”,《中国行政管理》,2021,3:100—106。

【26】向静林、欧阳璇宇、艾云,2022:“金融治理波动的过程和机制——一个三层分析框架”,《社会学研究》,2022,1:112—135 +228。

【27】向淼、郁建兴,2020:“运动式治理的法治化——基于领导小组执法行为变迁的个案分析”,《东南学术》,2020,2:125—135 +247。

【28】——2022:“司法如何影响政策过程? ——基于对地方政府中心工作的案例比较分析”,《公共行政评论》,2022,2:78—94 +197—198。

【29】徐明强、许汉泽,2019:“运动其外与常规其内:‘指挥部’和基层政府的攻坚治理模式”,《公共管理学报》,2019,2:28—40 +169—170。

【30】徐岩、范娜娜、陈那波,2015:“合法性承载:对运动式治理及其转变的新解释——以A 市18 年创卫历程为例”,《公共行政评论》,2015,2:22—46 +179。

【31】郁建兴、刘殷东,2021:“督察制度变迁中的纵向治理:以第二轮中央生态环境保护督察为研究对象”,《学术月刊》,2021,11:77—84。

【32】郁建兴、秦上人,2015:“制度化:内涵、类型学、生成机制与评价”,《学术月刊》, 2015,3:109—117。

【33】赵聚军、王智睿,2020:“职责同构视角下运动式环境治理常规化的形成与转型——以S 市大气污染防治为案例”,《经济社会体制比较》,2020,1:93—100。

【34】钟爽、朱侃、王清,2021:“公共危机中政治动员运行机制研究——基于2015 年以来38 个重大公共危机案例的分析”,《政治学研究》,2021,2:79—96 +189—190。

【35】周雪光,2012:“运动型治理机制:中国国家治理的制度逻辑再思考”,《开放时代》,2012,9:105—25。

【36】祝灵君,2022:“试论中国共产党长期执政的能力基础——兼论规划治国与规划治党”,《政治学研究》,2022,3:14—22 +160。

【37】乔万尼·卡波齐亚、马雪松,2020:“制度何时大显身手:历史制度主义与制度变迁的政治分析”,《国外理论动态》,2020,2:99—111。

【38】W. 理查德·斯科特,2010:《制度与组织:思想观念与物质利益》,北京:中国人民大学出版社。

【39】Berg - Schlosser, D. , B. Badie, and L. Morlino, 2020. The SAGE Handbook of Political Science. London: SAGE Publications.

【40】Capoccia, G. and R. D. Kelemen, 2007. “The Study of Critical Junctures: Theory, Narrative, and Counterfactuals in Historical Institutionalism. ” World Politics. 59(3): 341 -369.

【41】Heilmann, S. , 2018. Red Swan: How Unorthodox Policy - Making Facilitated China's Rise. Hong Kong: The Chinese University Press.

【42】Jia, K. and S. Chen, 2019. “Could Campaign - style Enforcement Improve Environmental Performance? Evidence from China's Central Environmental Protection Inspection. ” Journal of Environmental Management. 245: 282 -290.

【43】Kennedy, J. J. and D. Chen, 2018. “State Capacity and Cadre Mobilization in China: The Elasticity of Policy Implementation. ” Journal of Contemporary China. 27(111): 393 -405.

【44】Liu, N. N. , C. W. H. Lo, X. Zhan, and W. Wang, 2015. “Campaign - Style Enforcement and Regulatory Compliance. ”Public Administration Review. 75(1): 85 - 95.

【45】Mahoney, J. and D. Rueschemeyer, 2003. Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press.

【46】Mahoney, J. and K. Thelen, 2009. “A Theory of Gradual Institutional Change. ” In Explaining institutional change: Ambiguity, Agency, and Power. Cambridge: Cambridge University Press.

【47】Peters, B. G. , 2011. Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism. New York: Bloomsbury Publishing USA.

【48】Selznick, P. , 1996. “Institutionalism ‘Old’ and ‘New’. ” Administrative Science Quarterly. 41(2): 270 -277.

【49】Thelen, K. , 1999. “Historical Institutionalism in Comparative Politics. ” Annual Review of Political Science. 2 (1):369 -404.

【50】Wang, F. , M. Wang, and H. Yin, 2021. “Can Campaign - style Enforcement Work: When and How? Evidence from Straw Burning Control in China. ” Governance. 35(2):545 -564.

【51】Zeng, Q. , 2020. “Managed Campaign and Bureaucratic Institutions in China: Evidence from the Targeted Poverty Alleviation Program. ” Journal of Contemporary China. 29(123): 400 -415.

乡村振兴培训、社会治理培训、城市管理培训、履职能力培训、应急管理培训、社会保障系统培训、高校培训、两新培训、生态文明培训、市场监督培训、纪检监察培训、农业农村培训、创新创业培训、非公企业、高校改革培训、三农培训、自然资源培训、县域经济培训、国土培训、长三角一体化、城乡协调发展、碳达峰碳中和、大数据、民营经济培训、医保培训、社保培训、国土空间培训、军人事务培训、能源培训等。

涉及培训系统有:

司法系统、教育系统、公安系统、财政系统、检察院、档案系统、工商联、卫健委、宣传系统、城管局、审计系统、档案系统、民宗委、人社局、管委会、编办系统、协会、网信办、文广旅游局、住建系统、卫健系统、医疗系统、金融系统、银行系统培训、城市管理、财税系统、地铁系统、电力系统等。