来源: 浙大卡特三农智库微信公众号 2022-01-26

摘要:引导“打工经济”向“创业经济”转变,既是解决农民出路问题的有效手段,也是拉动县域经济增长的重要途径。本文将返乡创业试点视为一项准自然实验,基于2011-2018年中国27个省份1864个县的面板数据,利用双重差分法研究了政府支持农民工返乡创业对县域经济增长的影响与机理。结果表明:从全国范围来看,返乡创业试点政策对县域经济增长具有显著的促进作用;该效应主要体现在外出农民工较多的中西部地区,且政策尚未产生空间溢出效应。此外,返乡创业试点政策可以通过促进集聚、带动就业和优化结构等渠道推动县域经济增长。本文的发现不仅为政府进一步支持返乡创业提供了重要的现实依据,而且为“回流式”城镇化建设和城乡区域平衡发展提供了有益的政策启示。

关键词:政府支持 农民工 返乡创业 县域经济增长

中图分类号:F323

文献标识码:A

一、引言

改革开放以来,数以亿计的农民离开家乡涌入城市务工就业,为中国城市经济的持续高增长做出了巨大贡献。相关研究显示,1978-2015年间,农村劳动力转移对中国经济增长的贡献率为7.93%,且贡献率主要来源于“胡焕庸线”以东地区和农村劳动力转入地(程名望等,2018)。然而,农村劳动力转移的背后是农业相对收入的不断下降,这也是区域和城乡不平衡发展的体现(黄祖辉和胡伟斌,2019)。近年来,中国政府高度重视发展不平衡问题,要求走城乡融合发展之路。在这样的背景下,如何实现落后地区经济的跨越式发展成为亟待解决的重大课题。大量研究表明,创业可以引起产业结构的调整和变迁,从而促进区域经济增长(Praag and Stel,2013)。庞大的农民工群体在外出务工中积累了财富、增长了见识、提升了技能,是一类十分重要的潜在创业者(周广肃等,2017)。激发农民工的返乡创业热情,有利于推进新型城镇化建设、缩小城乡收入差距和培育经济增长新动力。于是,国家发展改革委、农业部等十部委在2015年11月联合印发了《关于结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业试点工作的通知》,决定选择一些县级城市开展试点工作。那么,在返乡创业试点政策的大力推动下,农民工返乡创业究竟是否促进了县域经济增长?不同试点地区的政策效果是否存在异质性?进一步地,如果返乡创业试点政策促进了县域经济增长,其具体的作用渠道与机理是什么?客观准确地评价返乡创业试点政策对县域经济增长的作用,对于促进区域和城乡平衡协调发展具有重要的理论与实践意义。

县域经济作为城市经济与农村经济的结合点,既是服务农民的重要阵地,也是城乡要素融合的天然载体,其增长的方式、速度和效益对于助推乡村振兴、实现共同富裕具有关键性作用(杨晓军和宁国良,2018)。实际上,县域经济增长的源泉一直是学术界关注的热点问题。经济学家普遍认为物质资本、人力资本和技术创新对县域经济增长具有重要作用,形成了基于市场经济体制的“市场作用论”(例如王振华和李旭,2015)。除此之外,相关研究还提出了诸如“制度作用论”“政府作用论”和“官员作用论”等解释(贾俊雪等,2013;李永友,2021;周黎安,2007)。20世纪以来,随着熊彼特“创造性破坏”理论的提出和国内外创业活动的兴起,创业对县域经济增长的影响日益受到理论界的广泛关注。绝大多数研究认为,创业作为一种创造经济价值的活动,可以通过提供就业岗位、优化产业结构、加剧市场竞争和促进知识溢出等渠道推动县域经济增长(例如陈莉敏,2009)。部分研究从实证层面验证了创业与县域经济增长的关系,例如,Chang(2007)基于美国2300个县的数据,利用OLS回归方法研究发现,创业对县域经济增长具有显著的正向影响。然而,也有研究认为产业层面存在均衡的最优创业率,任何对均衡创业率的偏离都会导致要素配置扭曲,进而阻碍经济增长(Audretsch et al.,2002)。同样,一些文献通过实证检验证实了创业对地区经济增长的负效应(例如Blanchflower,2000)。可以发现,现有研究关于创业对地方经济增长的影响尚无定论。本文认为,除了研究样本不同之外,上述实证研究的结论不一致很可能是遗漏变量问题所导致的。具体来说,这类文献通常直接将经济增长指标对新创企业数量进行回归,但即使排除创业因素,其他驱动因素也会使得地区经济绩效发生变化,因此这种方法无法准确识别创业活动对地方经济增长的净影响。

农民工返乡创业是中国经济发展过程中出现的一种独特现象。理论界普遍认为,返乡创业是农民经过一段时间的外出务工后又返回家乡,利用打工积累的资金、技能和信息等资源,在乡村、小城镇或县城创办企业、发展服务业以及投资商品性农业的行为(韩俊,2009)。近年来,在一系列国家政策的大力支持和引导下,返乡创业焕发出勃勃生机,直接探讨农民工返乡创业影响经济增长的文献也越来越多。理论界深入探讨了返乡创业对县域经济增长的作用及影响机制,主要有以下几种观点。第一,农民工返乡创业加速了人才回流,有效提升了农村劳动力素质,对于县域经济增长具有积极意义(王西玉等,2003)。第二,伴随着农民工回流的不仅有大量经济资本,还有劳务输出地急需的市场信息、先进技术和现代化思想观念,从而打破了制约地方经济增长的要素瓶颈(张茂林,1996;林亦平和魏艾,2018)。第三,返乡创业可以推动农村产业结构的调整,促进一、二、三产业融合发展(赵联飞,2021),通过新产业、新业态创造就近就业机会,是农民增收的重要途径(陈锡文,2018)。第四,返乡农民工一般都在集镇或县城开展创业活动,这促使资源要素向城镇流动集聚,既带动了农村人口的空间转移和市民化转型,又增加了地区经济总量,有利于加快乡村城镇化(王展祥,2009)。以上文献较为全面地分析了返乡创业对县域经济增长的影响机制,但这些文献对机制的讨论仅限于理论推理,缺乏严谨的计量分析。

相较于已有文献,本文的边际贡献体现在以下三个方面。首先,本文采用2011-2018年全国1864个县的面板数据,以返乡创业试点政策作为准自然实验来考察政府支持返乡创业对县域经济增长的影响,不仅样本容量大,而且利用双重差分法克服了以往研究中存在的估计偏误,增强了回归结果的可靠性。其次,本文不仅详细分析了返乡创业试点政策驱动经济增长的区域异质性,还检验了政策对试点地区周边邻近县产生的空间溢出效应,深化了对该政策所产生的经济增长效应的认识。最后,从促进集聚、带动就业、助推创新、优化结构的视角,本文探讨并检验了返乡创业试点政策推动县域经济增长的作用机理,为进一步完善返乡创业政策、实现经济发展目标提供行之有效的对策建议。

本文的其余部分安排如下:第二部分是政策背景与理论分析;第三部分介绍研究设计;第四部分是估计结果及分析,主要包括基准回归结果、异质性及溢出效应分析、稳健性检验;第五部分考察返乡创业试点政策促进县域经济增长的作用机理;最后是结论与政策启示。

二、政策背景与理论分析

(一)政策背景

20世纪80年代中后期,随着农村改革开放的不断深入,越来越多的农民从落后的农村向沿海发达地区转移,掀起了一股对中国经济影响深远的“打工潮”。外出打工为农民带来了思想的解放、资金的积累和技能的获得。自20世纪90年代,一部分外出较早且具备企业家精神的打工能人开始返回家乡进行创业活动,这是中国返乡创业的萌芽。处于“萌芽期”的返乡创业主要集中在进入门槛较低、技术要求不高的劳动密集型行业,具有偶然性、无序性和分散性等特点。该时期虽然涌现出一批返乡创业的成功案例,但从全国范围来看发展较为缓慢。农民工返乡创业的发展历程见图1。

2003年10月,党的十六届三中全会首次提出“五个统筹”的发展理念,并将“统筹城乡发展”放在首位。各级政府开始注重多渠道转移农村剩余劳动力并积极实施“回引工程”,农民工返乡创业进入“成长期”(胡雯等,2013)。这一时期的返乡创业者大多从事非农产业,经营模式以个体工商户和私营企业为主,创业区域覆盖了中国的东、中、西三大经济区。虽然农民工返乡创业在该阶段呈现出良好的发展势头,但并未形成真正意义上的“返乡创业热潮”。

2008年金融危机之后,国外市场需求日渐萎缩,中国劳动密集型加工制造业企业的发展受到冲击,国内经济增速开始下行,企业投资大幅度减少,东部发达地区呈现出“腾笼换鸟”和“机器换人”的转型发展态势,造成农民非农就业机会减少、农民工工资水平下降,农村剩余劳动力的转移就业面临严峻局面(黄祖辉和胡伟斌,2019)。相反,中小城镇的产业发展方兴未艾,返乡创业不仅成为缓解就业压力的重要举措,而且成为顺应经济转型的客观需要。此外,中国长期存在的城乡二元制度导致了进城农民市民化的滞后(黄祖辉和马彦丽,2020),由此引发家庭分离、土地撂荒、教育缺失等诸多社会问题。因此,支持和引导农民工返乡创业可以加快农村城市化,有利于惠民生、增就业、促和谐,有利于打开城乡融合发展的新局面。于是,国家发展改革委、农业部等十部委于2016年2月联合发布了《关于同意河北省威县等90个县(市、区)结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业试点的通知》,从而开启返乡创业试点政策的实施。此后,试点的范围逐步扩大,影响力也越来越强,截至2017年底,国家批复设立的返乡创业试点地区已达341个。其中,东部地区65个,中部地区126个,西部地区150个。各批次具体试点时间和区域分布情况如表1所示。

可见,支持返乡创业是国家做出的重大决策部署。近年来,中国返乡创业呈现出蓬勃发展的态势,稳定和扩大就业的效果逐步显现。截至2020年底,全国试点地区返乡入乡创业人员总量超过280万人,累计创办市场主体225万个左右,带动就业近980万人,形成要素聚乡、产业下乡、人才入乡和能人留乡的良性互动局面,成为当地经济增长的重要驱动力。在各地实践中,以河南省和湖南省为例,截至2020年底,河南省21个试点县已有返乡入乡创业人员57万人,创办市场主体39万个,带动就业248万人;湖南省19个试点县返乡入乡创业人员达11万人,创办各类市场主体11万个,带动就业30万人。此外,试点地区中还涌现出了安徽金寨、湖北枝江、江西德兴等返乡创业的典型。

(二)理论分析

在返乡创业试点政策的作用下,农民工返乡创业对县域经济增长的影响可以分解为两个环节:试点政策促进农民工等外出务工人员返乡创业;外出务工人员返乡创业助力县域经济增长。接下来,本文将对这两个环节展开分析。

1.试点政策实施促进返乡创业。场地短缺、融资难融资贵、基础设施不完善、证照办理环节多和公共服务不配套是农民工等人员返乡创业面临的突出问题。为了突破这些发展瓶颈,政府在返乡创业试点地区开展了诸多工作。第一,加强园区资源整合:依托开发区、闲置厂房等资源整合发展返乡创业园区;落实完善用地支持、租金、税费减免和资金补贴等政策;支持和鼓励有条件的地方发展股权众筹、发行中小企业集合债券。这些举措在一定程度上解决了返乡创业面临的用地和融资问题,降低了创业成本,吸引了更多的农民工返乡创业。第二,加强服务平台建设:改善交通基础设施,提高城镇通行能力;实施宽带乡村工程,搭建电商交易平台;建设物流仓储设施,推动物流业转型升级。这些措施有利于改善试点地区的基础设施条件,推动更多的返乡农民工投身互联网创业。第三,加强服务能力建设:拓展政务服务大厅等场所的创业政策咨询、创业培训、创业孵化功能;建立一体化就业创业服务中心,为返乡创业人员提供“一站式”服务;围绕产业聚集发展链条,建设返乡创业服务孵化设施。这些措施不仅大大简化了返乡创业的证照办理环节,而且进一步提升了创业服务水平。

2.返乡创业推动经济增长。资金短缺、人才匮乏、技术落后是制约劳务输出地经济发展的主要瓶颈,返乡创业加速了经济资本、人力资本、社会资本的回流,可以有力地推动地方经济增长。农民工返乡创业对县域经济增长的促进作用主要表现在以下方面。

第一,集聚效应,即返乡创业可以促进集聚。经济活动的空间集聚是加快区域经济发展的前提条件之一(Marshall,1961)。相较于农村地区,中小城镇人口较为集中、交通较为便利、经济较为发达,因此返乡农民工往往选择中小城镇作为创业地点。城镇新创企业的增加催生了餐饮、建筑、物流、通信等行业,吸引了更多的农村人口和生产要素向中小城镇集聚,从而加快了农村城镇化(程春庭,2001)。同时,新兴市场主体以城镇为依托,借助集聚所带来的规模经济、范围经济,实现了自身的快速发展。

第二,就业效应,即返乡创业可以带动就业。农民工返乡创业会形成大量的中小企业和个体经营户,市场主体的增加必将创造出大批就业岗位,吸纳农村剩余劳动力就地就近转移就业,有助于拓宽农民的收入来源渠道,增加农村家庭的工资性收入。正所谓“回乡一人,带动一片,致富一方”。更为重要的是,充分就业和稳定增收从根本上夯实了农民的消费能力,这部分消费需求恰好对应国内供给层面的中低端产品,可以适度消化严重过剩的低端产能,对于繁荣农村市场、推进供给侧结构性改革意义重大(曹宗平,2019)。

第三,创新效应,即返乡创业可以助推创新。返乡农民工将外出打工所积累的资源用于创业,以自身知识、技能及经验将农村的人、财、物等生产要素有机地组合起来,进行生产经营活动。这一过程不仅是新方法、新思路、新形式的应用过程,也是制度与技术的模仿创新推动区域经济增长的过程。具体而言,农民工在运用先进技术与理念的过程中形成“后发优势”,而后带动了农村地区政治、经济、文化制度的变革与创新,制度变迁创造的良好环境又进一步扩大了创业规模,提升了创业质量,同时激发农村新的技术模仿,甚至出现技术研发创新(李朝晖和李安,2013)。

第四,结构效应,即返乡创业可以优化结构。农民工返乡创业可以打破过去以农业为主的农村经济结构,而产业结构的优化升级是拉动区域经济增长的重要力量。据相关调查数据显示,返乡农民工创业领域主要集中在非农产业,其中,从事第三产业的比例高达81%(赵浩兴和张巧文,2011)。随着农村产业结构转型升级,农村经济的专业化、商品化、市场化程度将迅速提高,社会分工将进一步深化,农村不仅能够向市场提供高品质的农产品和高质量的加工品,还可以提供休闲旅游、健康养老、民俗展览等现代服务业产品。

此外,返乡创业试点政策能否以及在多大程度上促进县域经济增长,这不仅与试点县所处的地理位置有关(李新春等,2004),而且还受到当地产业发展水平的影响。鉴于此,本研究将采用2011-2018年中国县域面板数据,通过大量且系统的计量分析来回答这些问题。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

为了考察返乡创业试点政策对县域经济增长的影响,本文收集整理了2011-2018年中国27个省份1864个县的县域面板数据,其中281个县被设立为返乡创业试点地区。本文使用的数据来源如下:返乡创业试点地区名单来源于国家发展和改革委员会网站;2011-2018年各县的高速公路数据来源于深圳市凯立德科技股份有限公司提供的历年GPS导航地图;2011-2018年各省份居民消费价格指数和固定资产投资价格指数来源于各省份的统计年鉴;2011-2018年各县专利授权量数据来源于国家知识产权局中国专利公布公告;其余指标数据都来源于《2012中国县(市)社会经济统计年鉴》和2013-2019年历年的《中国县域统计年鉴》。

(二)模型设定

由于返乡创业试点可以被看作是一项准自然实验,因此,本文使用双重差分法估计返乡创业试点政策对县域经济增长的影响,将入选返乡创业试点地区的县作为处理组,其他县作为对照组,设定如下形式的基准回归模型:

(2)劳动投入。劳动力数量的增长与劳动力质量的提升均是拉动地区经济增长的重要驱动力(蔡昉,2018)。本文使用就业人员数量的对数值来衡量劳动力数量对经济增长的影响。另外,由于测算县域劳动力平均受教育年限的数据缺失,故本文按照柯善咨(2009)的做法,选取普通中学在校学生数占年末总人口的比重来衡量县域劳动力质量。

(3)其他控制变量。产业结构的变动是影响地区经济增长的重要因素之一,因此本文借鉴唐跃桓等(2020)的做法,采用第二产业增加值占名义GDP的比重来捕捉产业结构变化的影响。国民储蓄率会影响全社会的消费和投资水平,与经济增长之间的相关性较强(樊纲和吕焱,2013),因此本文采用居民储蓄存款余额与名义GDP的比值来度量储蓄对经济增长的作用。在县域经济发展中,地方政府扮演着十分重要的角色,因而本文参考张国建等(2019)的做法,以地方财政一般预算支出与名义GDP的比值来刻画地方政府对经济的干预程度。除此之外,公共基础设施作为一种社会先行资本,对经济增长的带动作用十分明显(Rostow,1959),因此本文选取固定电话用户数与年末总人口的比值来体现通信基础设施水平,使用该县是否通高速公路的虚拟变量来衡量交通基础设施水平。

4.中介变量。前文的理论分析表明,返乡创业试点政策对县域经济增长的影响可能存在集聚效应、就业效应、创新效应和结构效应4种传导机制。据此,在作用机理检验中,本文引入了经济集聚水平、非农就业水平、技术创新水平和服务业发展水平4个中介变量(详细的变量度量方法见表2)。

5.稳健性检验变量。在稳健性检验中,笔者查阅了返乡创业试点地区申报材料的提纲,申报材料要求申报地区介绍经济、人口、资源、就业、产业等情况。因此,在控制变量的基础上,本文又选取了地区人口规模、行政区域面积、产业规模化程度来反映县域人口、地理、产业特征(详细的变量度量方法见表2)。

主要变量的描述性统计结果如表 2 所示。

四、估计结果及分析

(一)基准回归结果

返乡创业试点政策对县域经济增长的综合效应的回归结果如表3所示。

表3中,(1)列和(3)列报告了在控制县固定效应和年份固定效应的条件下,仅将返乡创业试点政策交互项作为解释变量的回归结果。结果表明,返乡创业试点政策对县域经济增长有显著的正向影响。为了验证该关系,本文在(2)列和(4)列中进一步加入了控制变量。可以发现,返乡创业试点政策交互项仍然有显著的正向影响,即与非试点地区相比,返乡创业试点政策显著地促进了试点地区GDP和人均GDP的增长。从作用大小来看,返乡创业试点政策对试点县实际GDP和人均实际GDP的提升作用分别为2.3%和1.4%。2011-2018年,全部样本县的实际GDP均值和人均实际GDP均值分别为139.17亿元和30603.97元,因此,该政策可以为当地实际GDP和人均实际GDP分别贡献3.20亿元和428.46元。

(二)异质性及溢出效应分析

1.区域异质性。中国经济是典型的大国经济,不同区域的要素禀赋和产业发展水平存在较大差异。为了进一步分析返乡创业试点政策影响经济增长的区域异质性,本文按照国家统计局的划分标准将中国划分为东、中、西三大经济区域,然后分别对三大区域进行回归,回归结果如表4(1)~(3)列所示。从中可以看出,返乡创业试点政策在中部地区和西部地区显著且估计系数为正,但在东部地区不显著。这说明:总体上,返乡创业试点政策对县域经济增长具有促进作用,但是该效应主要体现在外出农民工较多的中西部地区。其主要原因在于返乡创业的经济增长效应受到当地返乡农民工数量、产业发展水平等多种因素的共同影响。一方面,随着中西部发展进程的加快,农民工流动呈现出从东部地区“回流”中西部地区的趋势,近年来在乡内就业的本地农民工数量增长明显。另一方面,据国务院发展研究中心的调查数据显示,农民工返乡创业领域主要集中在二、三产业,其中,从事农业产业的创业者占创业者总数的比重仅为28.3%(韩俊,2009)。在东部地区,非农产业发展较为饱和,农民工返乡创业带来的经济增长效应较弱;而在中西部地区,非农产业的发展急需人才、资金和技术,农民工返乡创业为当地带来了宝贵的经济发展契机。

2.溢出效应分析。政策溢出效应的检验结果如表4(4)~(6)列所示,不难看出,东部和中部地区溢出效应交互项不显著,西部地区溢出效应交互项在10%的水平上显著且系数为负。这说明,返乡创业试点政策尚未产生明显的空间溢出效应。换言之,返乡创业试点政策并没有推动试点地区周边邻近县的经济增长。可能的原因是:试点政策实施时间较短,当前返乡创业企业大都处于初创期和成长期,经营规模不大,雇用人员较少,可以在一定程度上解决当地农民的就业问题,但对周边县市的人口、资金等要素的吸引力不强。

(三)稳健性检验

1.平行趋势检验。前文使用双重差分法研究发现,返乡创业试点政策可以有效推动县域经济增长。但是,使用该方法一个尤为重要的假设条件是处理组和对照组在政策发生前必须满足平行趋势假设,为了验证双重差分法识别策略的可靠性,本文借鉴现有的研究框架(参见Boler et al.,2015;Ferrara et al.,2012),使用事件分析法考察事前的平行趋势以及政策的动态效应。回归方程设定如下:

图2汇报了(6)式的估计结果。从图2中可以看出,在政策实施前,每一个时间窗口的估计系数均不显著。此外,在政策实施后,系数估计值为正且通过显著性检验。估计结果表明:一方面,在政策实施前处理组和对照组具有共同的变化趋势;另一方面,返乡创业试点政策的实施对县域经济增长产生了促进作用,而且政策效果在时间上具有时滞性。

2.安慰剂检验。对于研究结论的另外一种担心在于,县域实际GDP在统计上显著很可能源于某些随机因素。为此,本文参考现有的处理方法进行间接检验(参见Cantoni et al.,2017),来判断返乡创业试点政策的经济增长效应是否是由其他非观测遗漏变量引起的。按照返乡创业试点政策的实施情况,本文每次从1864个样本中随机选取281个县,将其设定为“伪处理组”,其余样本则作为对照组。本文重复500次该随机过程并进行500次回归,将500次回归中返乡创业试点政策的t统计量与基准回归中返乡创业试点政策的t统计量进行对比。从图3中可以看出,在生成的500次回归结果中,只有极少数回归的返乡创业试点政策t统计量大于基准回归中的返乡创业试点政策t统计量(2.65)。具体地,在500次随机生成的政策冲击下,仅0.60%的随机政策会对地方实际GDP产生显著的正向影响,因此,本文犯“取伪错误”的概率非常低。这进一步表明,返乡创业试点政策对县域经济增长的作用比较稳健,的确推动了当地经济的增长。

3.样本选择问题。尽管上文对DID方法的假设条件和估计结果进行了相关检验,但仍然可能存在处理组样本的自选择问题,例如上级政策制定者更偏好于选择新型城镇化建设任务较重的地区作为试点地区,由此导致样本选择偏误。因此,为了降低样本自选择对回归结果造成的影响,本文进一步使用倾向得分匹配倍差法(PSM-DID)检验返乡创业试点政策的效果。

本文首先利用Logit模型计算每个县入选返乡创业试点地区的倾向得分,模型中的协变量包含地区人口变量、地区面积变量、产业规模化程度变量以及前文的控制变量,然后根据倾向得分为入选返乡创业试点地区的样本匹配对照组,使两组样本的解释变量在政策冲击前没有显著差异,以此降低样本选择偏误。本研究分别使用最近邻匹配法、核匹配法和半径匹配法进行匹配,为了保证匹配质量,本文同时进行了平衡性检验和共同支撑检验,相关检验结果如图4和图5所示。可以发现,在匹配前大多数变量的标准化偏差较大,而在匹配后所有变量的标准化偏差大幅度缩小,且均小于5%。这说明处理组和对照组之间已无系统性差异,满足随机实验的要求。另外,样本基本满足共同支撑假设。在此基础上,本文剔除了共同支撑域之外的样本,利用DID方法估计返乡创业试点政策对县域经济增长的净影响。由于PSM方法可以最大程度地解决样本选择偏误问题,而DID方法能够消除遗漏变量的影响,因此这两种方法的结合可以有效识别政策的经济增长效应。

PSM-DID方法的回归结果如表5所示。其中,(1)~(3)列的被解释变量为实际GDP,(4)~(6)列的被解释变量为人均实际GDP。结果显示,无论采用何种匹配方法,核心解释变量均显著且估计系数为正。故本文估计的返乡创业试点政策对县域经济增长的正向影响是稳健的。

4.其他稳健性检验。第一,本文的样本中涵盖了588个贫困县,由于贫困县的经济发展状况与非贫困县相比差异显著,且国家针对贫困县原本就有一些政策倾斜,因此这部分样本可能会影响回归结果的有效性。为了确保结论的可靠性,本文将样本中的贫困县剔除后进行回归,回归结果如表6(1)列所示。可以看出,返乡创业试点政策交互项依然显著且估计系数为正,这说明研究结论是稳健的。

第二,由于返乡创业试点地区是分批设立的,而在本文的样本中2017年设立的返乡创业试点地区只有两年的观测值,因此可能存在政策实施时长较短造成的估计偏误。为了保证回归结果的可靠性,本文剔除了2017年入选的返乡创业试点县后再进行回归。表6(2)列的回归结果显示,与基准回归相比,交互项的估计系数值有所下降,但仍然是显著为正的,这进一步加强了本文结论的可靠性。

第三,本文样本的时间跨度为2011-2018年,但返乡创业试点政策发生在2016年和2017年,政策冲击前的时期可能过长。为了稳健起见,本文重新将样本区间设定为2013-2018年,即政策实施前三年和后三年,具体检验结果如表6(3)列所示。从中可以看出,设立返乡创业试点政策对县域经济增长产生了显著的提升作用,再次验证了研究结论的稳健性。

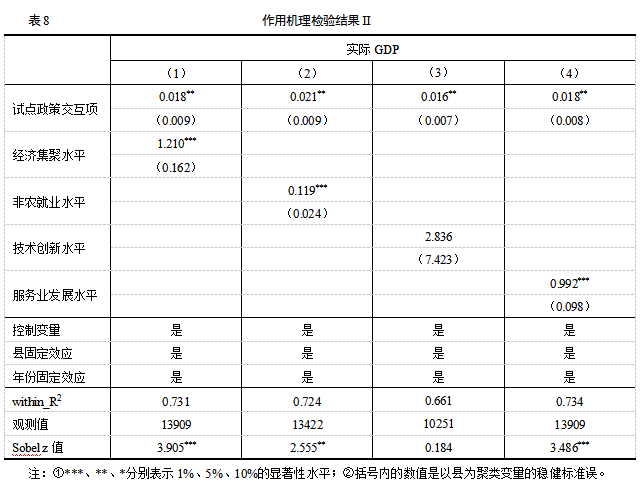

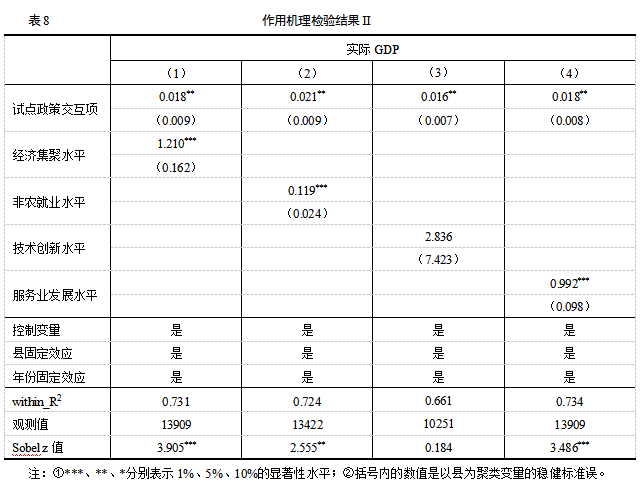

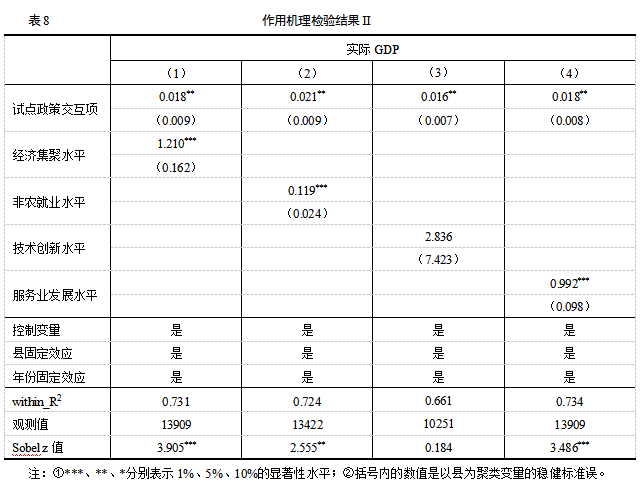

五、作用机理检验

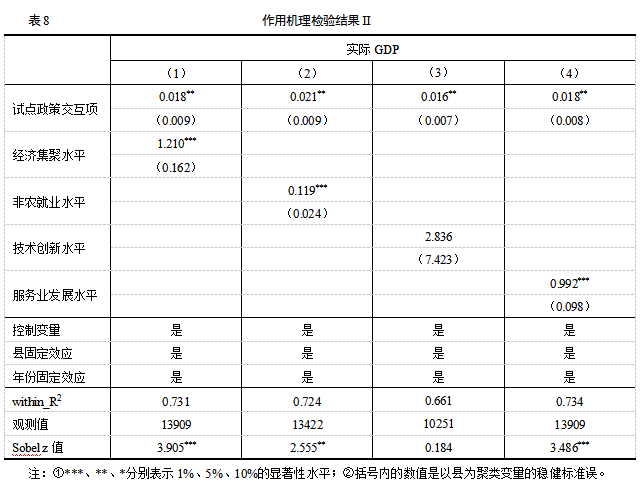

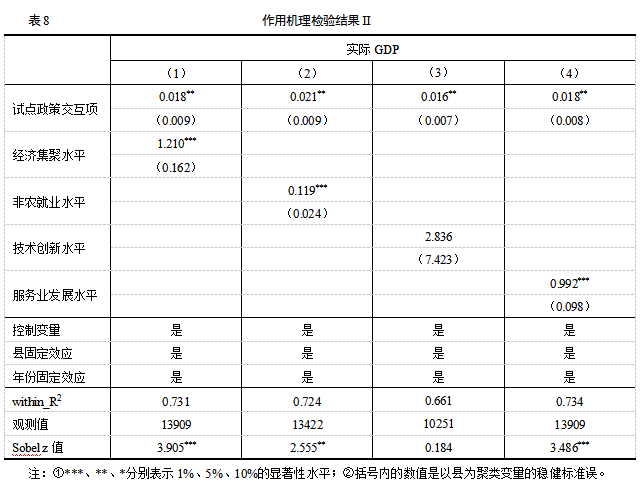

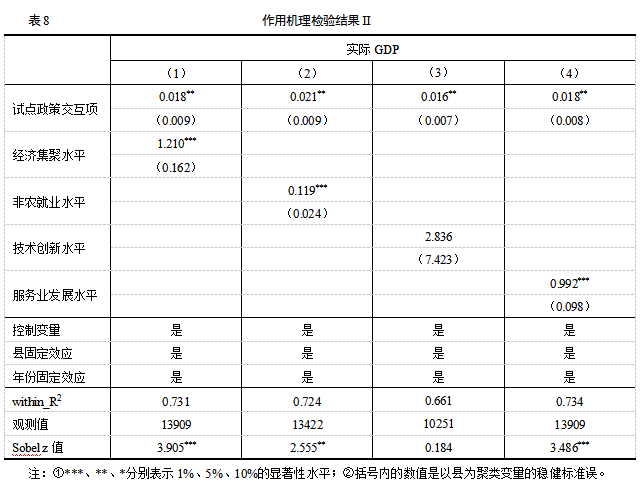

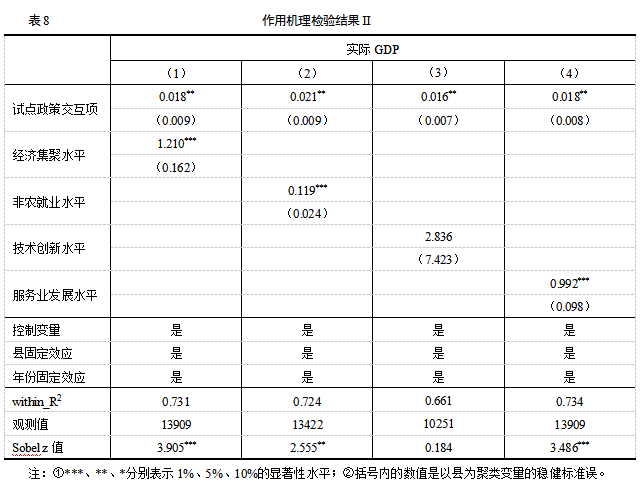

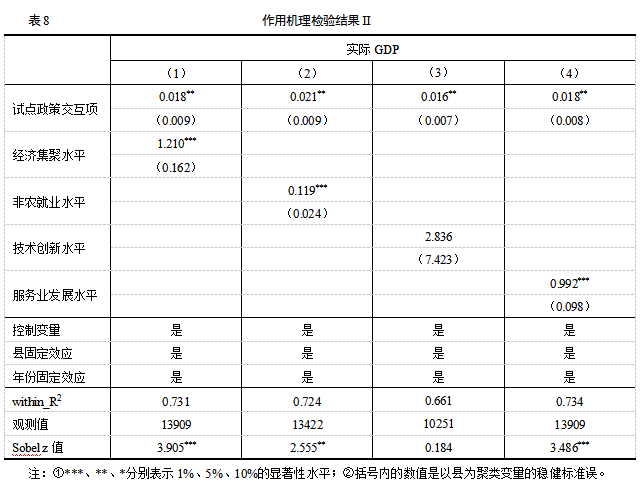

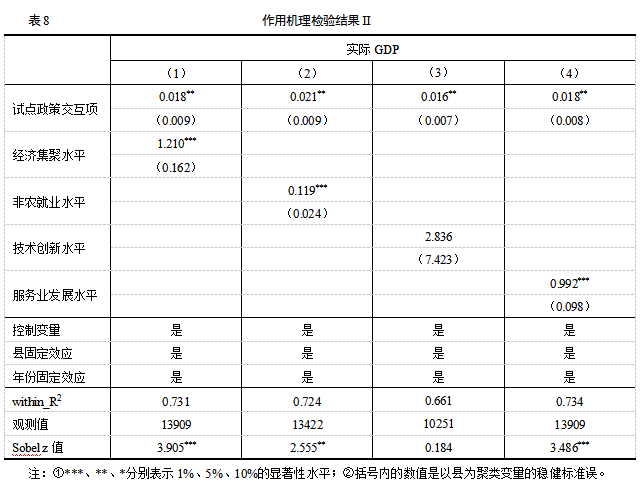

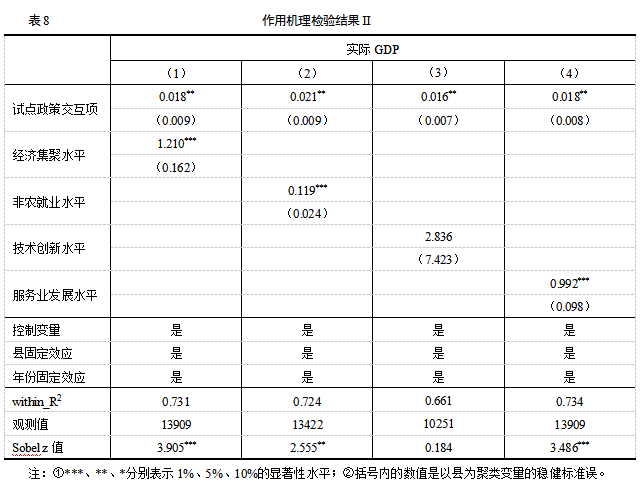

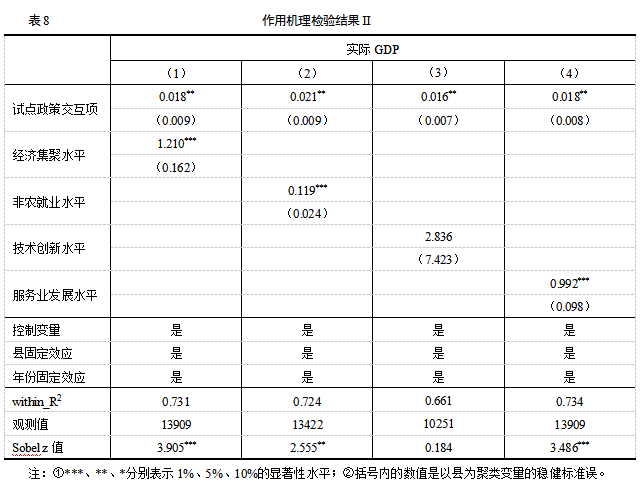

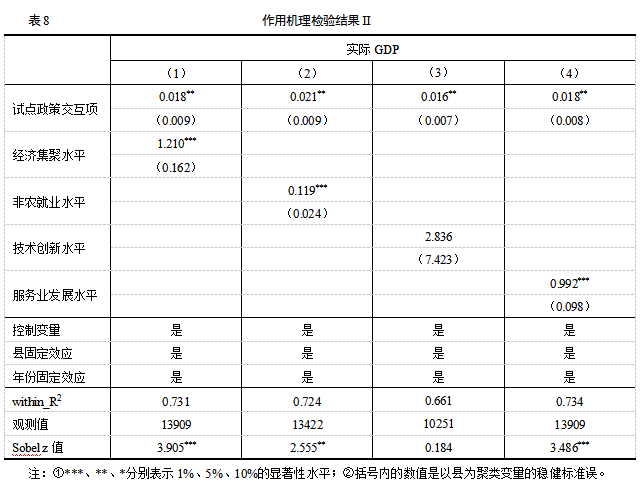

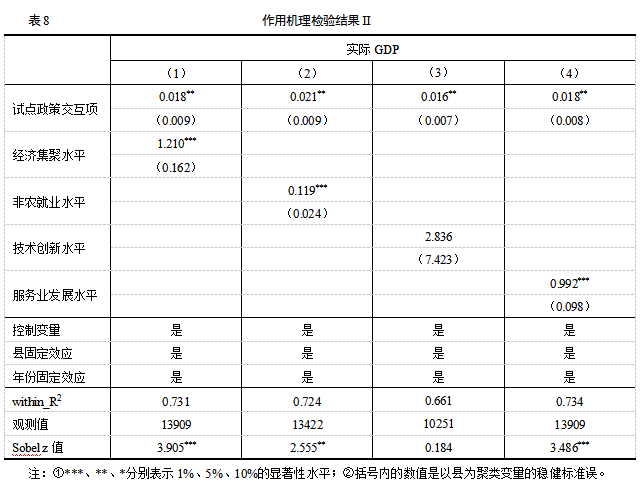

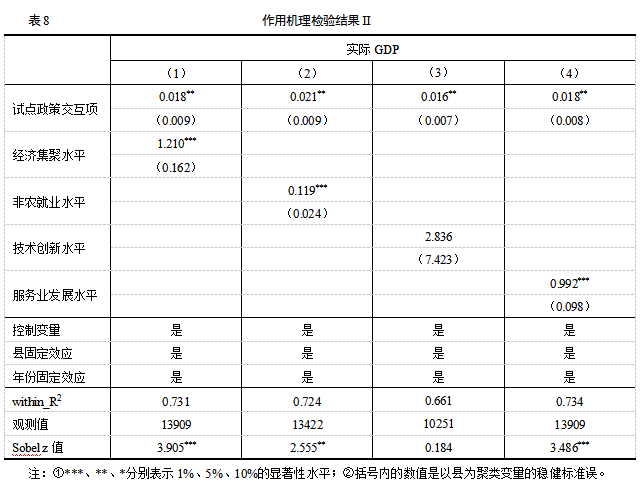

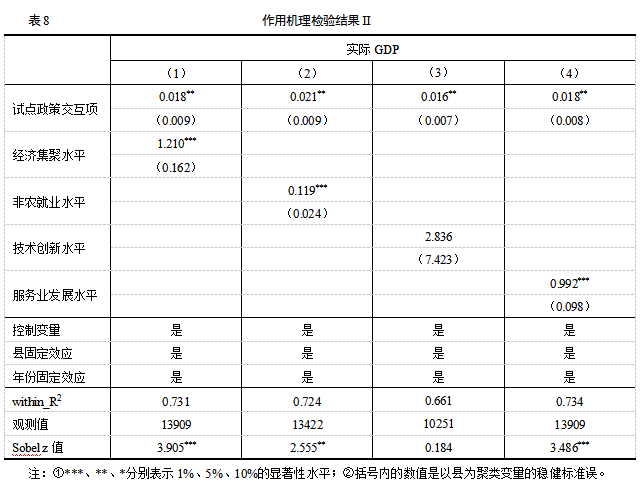

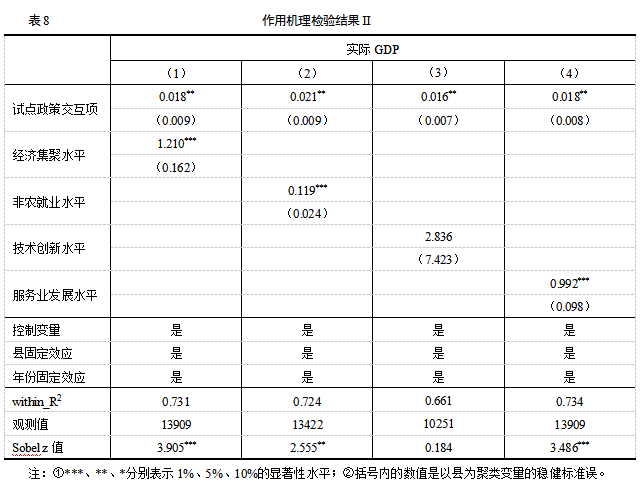

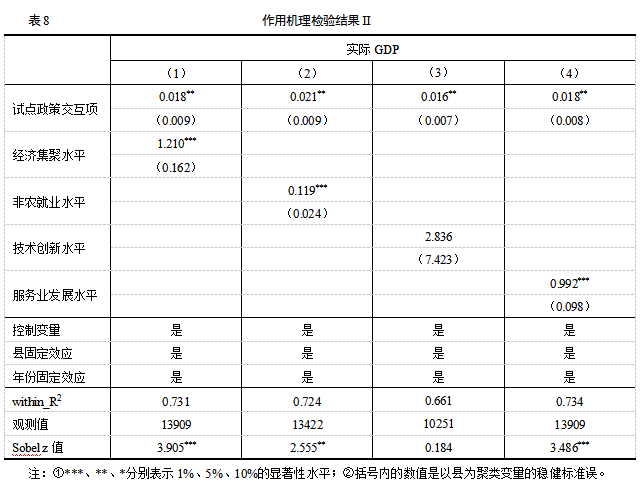

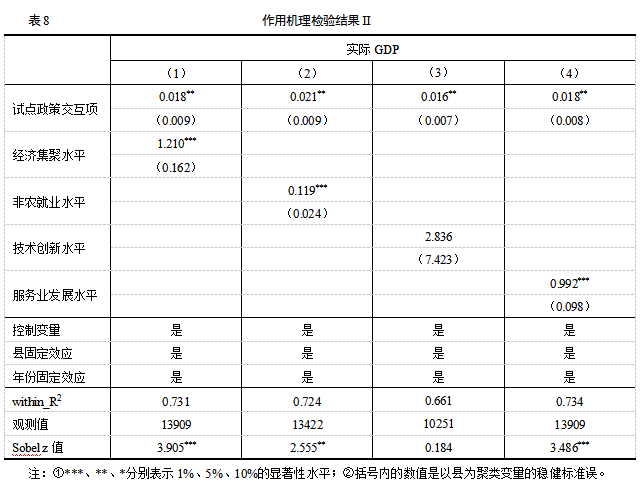

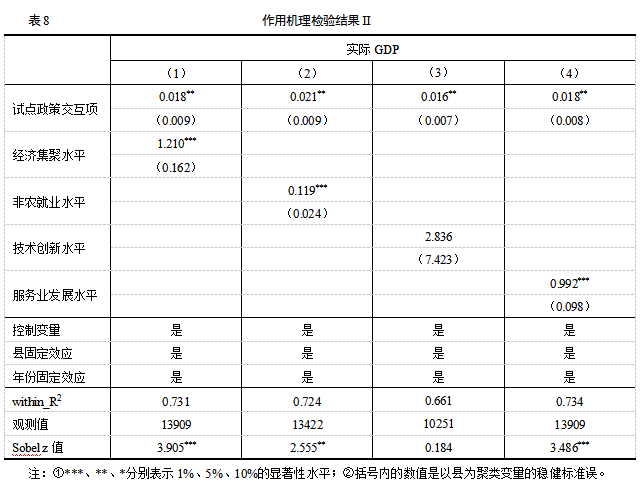

上述回归结果已验证了返乡创业试点政策会显著促进县域经济增长,但是返乡创业试点政策促进县域经济增长的中间机制是怎样的呢?为此,本文结合前文的理论分析,通过引入经济集聚水平、非农就业水平、技术创新水平和服务业发展水平四个中介变量来构建中介效应模型,以探究返乡创业试点政策影响县域经济增长的作用机理。

前文已经基于(1)式进行了回归,结果发现

在1%的统计水平上显著为正,接下来本文对(3)式进行检验,检验结果如表7所示。表7(1)列代表返乡创业试点政策带来的集聚效应,结果显示试点政策显著提高了当地的经济集聚水平。这是因为返乡创业会带动资金流、人才流、技术流,促进农村人口和生产要素向中小城镇集聚。表7(2)列的估计结果表明,返乡创业试点政策促进了非农就业水平的提高,这意味着返乡创业会形成大量的小微企业和个体经营户,能够为农村剩余劳动力提供大量就地就近就业岗位。表7(3)列为试点政策对技术创新水平的影响,结果显示返乡创业试点政策并未显著提升当地的技术创新水平。其主要原因是:农民工返乡后往往能够利用学到的先进技术和管理经验进行创业活动,但由于该群体的文化层次相对较低,因而不容易出现技术研发创新。表7(4)列报告了返乡创业试点政策对服务业发展水平的影响,结果表明试点政策提高了第三产业增加值占比。这一结果也与现实情况相符,返乡农民工的创业领域主要集中于非农产业,从事第三产业者占创业者总数的比重很高,返乡创业已成为推动产业结构优化升级的重要力量。

在此基础上,本文进一步检验中介变量是否会影响县域经济绩效,(4)式的估计结果如表8所示,可以发现经济集聚水平、非农就业水平和服务业发展水平都显著且系数为正,但技术创新水平不显著。这说明:首先,经济活动的空间集聚会带来生产成本的节约和生产效率的提高,进而拉动县域经济增长;其次,非农就业水平的提高同样有助于县域经济增长;最后,地区产业结构的优化升级则为县域经济的高质量发展注入了新活力。除此之外,县域技术创新活动尚未成为促进地方经济增长的驱动力,这可能是企业研发投入不足、高素质科技人才短缺等多种因素导致的。值得注意的是,表8(1)~(4)列中试点政策交互项均显著,其估计系数为正且小于基准回归中的估计系数0.023;同时,(1)、(2)和(4)列Sobel检验的z值在5%的统计水平上都是显著为正的,但(3)列Sobel检验的z值不显著。这表明,经济集聚水平、非农就业水平和服务业发展水平在返乡创业试点政策促进县域经济增长过程中存在中介效应,而技术创新水平不存在中介效应。具体来看,经济集聚水平、非农就业水平和服务业发展水平分别解释了返乡创业试点政策对县域经济增长综合影响的18.77%、5.16%和18.54%。因此,本文的理论分析中有三条中介机制得到验证,即返乡创业试点政策不仅直接促进了县域经济增长,还通过促进经济集聚、增加非农就业和优化产业结构这些渠道间接改善了地方经济绩效。

六、结论与政策启示

为了考察农民工返乡创业与县域经济增长的关系,同时准确评估返乡创业试点政策的实际效果,本文采用2011-2018年全国1864个县的面板数据,利用双重差分法进行了大量且系统的分析。研究发现,返乡创业试点政策显著提高了县域GDP总量和人均GDP水平;不过,政策的经济增长效应存在区域异质性,该效应主要体现在外出农民工较多的中西部地区。另外,本文还发现,该政策尚未对试点地区的周边邻近县产生空间溢出效应。最后,返乡创业试点政策主要通过促进集聚、带动就业和优化结构等渠道推动县域经济增长。

2021年3月,国家在“十四五”规划《纲要》中明确提出,“推进以县城为重要载体的城镇化建设”。这既是加快城乡融合发展的重要手段,也是对农村外出劳动力今后主要去向的慎重考虑,大城市未必能真正解决农民的出路问题,通过政策引导农民工回流到户籍所在的中小城镇,并实现就地就近就业,成为农民工市民化的新路径。就目前的返乡创业现状和县域经济发展而言,本文的研究发现具有多重政策启示。

第一,本文的研究结论为政府进一步支持农民工返乡创业提供了重要的现实依据。本文的研究结果显示,政府支持和引导农民工返乡创业,不仅有助于解决农村剩余劳动力的就业问题,而且会极大地推动地方经济增长。因此,有必要在更大范围内推广返乡创业试点经验,使试点成果惠及更多的农民和地区。

第二,本文的研究结论为“回流式”城镇化建设提供了有益的参考与借鉴。从中国目前的城镇化水平来看,未来还会有大量农民要融入城镇化。近年来,“回流式”城镇化成为破解“异地城镇化”瓶颈和实现高质量城镇化的重要路径。本文的研究表明,政府支持农民工返乡创业可以加快人才、资金和技术的回流,同时产生集聚效应、就业效应和结构效应,这对于推进“回流式”城镇化建设具有借鉴意义。

第三,考虑到中国区域和城乡发展不平衡,本文的研究结论还有助于平衡发展政策的出台。中西部地区和广大农村具有独特的经济资源禀赋,但由于受到历史、经济政策和自然条件等多种因素的制约,长期以来这些地区的优势并未得到充分发挥。本文的研究表明,通过支持农民工返乡创业,激发落后地区的资源禀赋优势,不仅可以实现农村产业兴旺,而且能够促进区域平衡协调发展。

为了深入发挥农民工返乡创业力量,推动县域经济高质量发展,政府应多方位强化政策保障。第一,鉴于返乡创业试点政策推动县域经济增长的作用机理,一方面,应当加快培育具有地方特色的优势产业集群,引导更多的返乡创业者围绕当地龙头产业集群创业;另一方面,要对为失地农民、低保边缘群体、下岗失业人员就业、再就业作出贡献的企业,给予税收优惠、贷款贴息等政策。值得一提的是,目前试点政策尚未产生明显的创新效应,而县域经济的高质量发展离不开创新,因此必须加强对农民工的创业技能培训,不断提升创业农民工的综合素质,鼓励其发展新产品、新技术、新业态,激发农民工创新创业活力,提升农民工返乡创业对县域经济增长的创新贡献。第二,鉴于返乡创业试点政策的经济增长效应在中西部地区十分显著,一方面,应继续加大对落后地区返乡农民工创业的扶持力度,充分调动其积极性、主动性和创造性;另一方面,也要利用好当地的生态优势和人文资源,鼓励返乡农民工开发乡村、乡土、乡韵的潜在价值,促进农村三产融合发展。

参考文献

1.蔡昉,2018:《中国改革成功经验的逻辑》,《中国社会科学》第1期,第29-44页。

2.曹宗平,2019:《经济新常态下农民工返乡创业的多重动因与特殊作用》,《广东社会科学》第3期,第23-30页、第254页。

3.陈莉敏,2009:《县域创业经济的功能与模式探析》,《华中农业大学学报(社会科学版)》第5期,第9-11页、第24页。

4.陈锡文,2018:《实施乡村振兴战略,推进农业农村现代化》,《中国农业大学学报(社会科学版)》第1期,第5-12页。

5.程春庭,2001:《重视“返乡创业”增强县域经济整体发展能力》,《中国农村经济》第4期,第68-72页。

6.程名望、贾晓佳、俞宁,2018:《农村劳动力转移对中国经济增长的贡献(1978~2015年):模型与实证》,《管理世界》第10期,第161-172页。

7.樊纲、吕焱,2013:《经济发展阶段与国民储蓄率提高:刘易斯模型的扩展与应用》,《经济研究》第3期,第19-29页。

8.韩俊,2009:《中国农民工战略问题研究》,上海:上海远东出版社。

9.胡雯、胡俊波、张毓峰,2013:《农民工返乡创业历史流变:阶段演进及内在逻辑》,《农村经济》第8期,第97-101页。

10.黄祖辉、胡伟斌,2019:《中国农民工的演变轨迹与发展前瞻》,《学术月刊》第3期,第48-55页。

11.黄祖辉、马彦丽,2020:《再论以城市化带动乡村振兴》,《农业经济问题》第9期,第9-15页。

12.贾俊雪、张永杰、郭婧,2013:《省直管县财政体制改革、县域经济增长与财政解困》,《中国软科学》第6期,第22-29页、第52页。

13.柯善咨,2009:《中国城市与区域经济增长的扩散回流与市场区效应》,《经济研究》第8期,第85-98页。

14.李朝晖、李安,2013:《农民工创业与区域后发优势创造》,《农村经济》第4期,第12-15页。

15.李新春、宋宇、蒋年云,2004:《高科技创业的地区差异》,《中国社会科学》第3期,第17-30页、第205页。

16.李永友,2021:《省以下多样化放权策略与经济增长》,《经济研究》第2期,第39-53页。

17.林亦平、魏艾,2018:《“城归”人口在乡村振兴战略中的“补位”探究》,《农业经济问题》第8期,第91-97页。

18.单豪杰,2008:《中国资本存量K的再估算:1952~2006年》,《数量经济技术经济研究》第10期,第17-31页。

19.唐跃桓、杨其静、李秋芸、朱博鸿,2020:《电子商务发展与农民增收——基于电子商务进农村综合示范政策的考察》,《中国农村经济》第6期,第75-94页。

20.王西玉、崔传义、赵阳,2003:《打工与回乡:就业转变和农村发展——关于部分进城民工回乡创业的研究》,《管理世界》第7期,第99-109页、第155页。

21.王展祥,2009:《金融危机背景下农民工返乡创业与中国城镇化发展研究》,《现代经济探讨》第9期,第63-66页。

22.王振华、李旭,2015:《技术进步、产业结构升级与县域经济增长——以辽宁省为例》,《农业技术经济》第2期,第68-75页。

23.杨晓军、宁国良,2018:《县域经济:乡村振兴战略的重要支撑》,《中共中央党校学报》第6期,第119-124页。

24.张国建、佟孟华、李慧、陈飞,2019:《扶贫改革试验区的经济增长效应及政策有效性评估》,《中国工业经济》第8期,第136-154页。

25.张军、吴桂英、张吉鹏,2004:《中国省际物质资本存量估算:1952—2000》,《经济研究》第10期,第35-44页。

26.张茂林,1996:《“民工潮”“逆潮回归”现象的理论思考》,《经济研究》第7期,第54-58页、第66页。

27.张学良,2012:《中国交通基础设施促进了区域经济增长吗——兼论交通基础设施的空间溢出效应》,《中国社会科学》第3期,第60-77页、第206页。

28.赵浩兴、张巧文,2011:《内地农民工返乡创业与沿海地区外力推动:一个机制框架》,《改革》第3期,第60-68页。

29.赵联飞,2021:《新时期开展农民工返乡创业促进城乡融合发展刍议》,《江淮论坛》第3期,第141-146页。

30.周广肃、谭华清、李力行,2017:《外出务工经历有益于返乡农民工创业吗?》,《经济学(季刊)》第2期,第793-814页。

31.周黎安,2007:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》第7期,第36-50页。

32.Audretsch, D. B., M. A. Carree, A. J. Stel, and A. R. Thurik, 2002, “Impeded Industrial Restructuring: The Growth Penalty”, Kyklos, 55(1): 81-97.

33.Baron, R. M., and D. A. Kenny, 1986, “The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations”, Journal of Personality and Social Psychology, 51(6): 1173-1182.

34.Blanchflower, D. G., 2000, “Self-employment in OECD Countries”, Labour Economics, 7(5): 471-505.

35.Boler, E. A., A. Moxnes, and K. H. Ulltveit-Moe, 2015, “R&D, International Sourcing, and the Joint Impact on Firm Performance”, American Economic Review, 105(12): 3704-3739.

36.Cantoni, D., Y. Y. Chen, D. Y. Yang, N. Yuchtman, and Y. J. Zhang, 2017, “Curriculum and Ideology”, Journal of Political Economy, 125(2): 338-392.

37.Chang, E. P. C., 2007, “Entrepreneurship and Economic Development and Growth in America: An Investigation at the County Level” , PhD Dissertation, Mississippi State University.

38.Ferrara, L. E., A. Chong, and S. Duryea, 2012, “Soap Operas and Fertility: Evidence from Brazil”, American Economic Journal: Applied Economics,4(4): 1-31.

39.Marshall, A., 1961, “Principles of Economics”, Political Science Quarterly, 31(77): 430-444.

40.Praag, M. V., and A. V. Stel, 2013, “The More Business Owners, the Merrier? The Role of Tertiary Education”, Small Business Economics, 41(2): 335-357.

41.Rostow, W. W., 1959, “The Stages of Economic Growth”, Economic History Review, 12(1): 1-16.

The County Economic Growth Effect of Government Support for Migrant Workers to Return Home for Entrepreneurship

HUANG Zuhui SONG Wenhao YE Chunhui HU Weibin

Abstract:Guiding the transition from the “working economy” to the “entrepreneurial economy” is not only an effective means to solve the problem of farmers’ outlets, but also an important way to stimulate county economic growth. This paper regards the return home entrepreneurship pilot as a quasi-natural experiment. Based on the panel data of 1864 counties in 27 provinces in China from 2011 to 2018, this paper uses the DID method to study the impact and mechanism of government support for migrant workers to return home for entrepreneurship on county economic growth. The results show that: from a national perspective, the pilot policy of returning home for entrepreneurship has a significant role in promoting county economic growth; the effect is mainly reflected in the central and western regions with more migrant workers, and the policy has not yet produced a spatial spillover effect. In addition, the pilot policy can promote county economic growth by promoting agglomeration, stimulating employment, optimizing structure and other channels. The findings of this paper not only provide an important practical basis for the government to further support returning home for entrepreneurship, but also provide useful policy implications for the “backflow” urbanization construction and the balanced development of urban and rural areas.

Key words: Government Support; Migrant Worker; Returning Home for Entrepreneurship; County Economic Growth

作者单位:浙江大学中国农村发展研究院

责任编辑:黄 易

来源:《中国农村经济》2022年第1期