6月27日上午,谭荣教授以“生态文明与生态产品价值实现”为题的公益精品直播课顺利开讲。讲座实录经CLIME整理,将分三期推送,具体包括:(一)理解生态文明发展观;(二)辨析生态产品价值实现的市场机制;(三)生态产品价值实现机制的制度创新。

下面我来讨论一下今天的第二个话题。生态文明发展观离不开制度的支持,而生态产品价值实现就是其中重要的制度之一,尤其是其中的市场机制。

首先,我想解释一下,生态产品是很难由市场机制去配置并实现其价值的。有五个方面原因。

一是生态产品是一种整体性的产品或服务,本身很难分解。比如,我们不可能分解生态系统。这意味着如果真的要建立市场,买卖双方最好都是一个人。否则,交易双方都将面临集体行动的困境。

二是生态产品的过程性和动态性的,无法像普通商品那样可以具有明确的度量单位。比如一台电脑、一部手机是静态的,具有有效的度量单位。但生态产品没有,这导致难以进行市场交易。

三是生态产品本身往往是非排他性的。这导致确权的困难,或者确权的制度成本非常高。无法确权就很难引入市场交易。

四是确权就意味着利益上的冲突。比如对一片森林进行产权登记,这种确权意味着允许砍伐,还是确定保护的责任,不同的确权的内容,实际上会造成不同的市场交易后果。

五是初始禀赋的差异会让市场交易出现初始机会不同。比如穷人和富人在生态产品市场交易时能够选择的范围是明显不同的。

但即使建立市场很难,现实中大家还是对通过市场机制来配置生态产品寄予了很高的期待。因为在潜意识中我们都觉得市场可以提高效率,可以提高激励。因此,国内外出现了很多以市场机制为核心的制度设计。在这里,我基于以往的研究,做一个初步的梳理。

我选择两个维度来对现有的生态产品交易的市场机制进行梳理。第一个维度是交易主体是否面临正式的约束;第二个维度是交易双方是直接交易还是存在中间人(或交易平台)。

第一个维度本质上跟生态产品的权利界定有关,这里我不展开解释,但可以简单理解为政府是否对交易双方在使用、保护或者破坏生态产品上进行了约束,比如碳排放的限额,就属于一种正式约束;第二个维度跟生态产品交易的市场结构有关,涉及到交易成本优化的问题,这个比较容易理解。但是,其背后又会进一步牵扯出利益分配的问题,这里也不展开讨论。简单的解释是,在现实情况下出现了政府、公益组织、私企等承担的中间人或交易平台的角色。中间人的主要作用是降低交易成本。

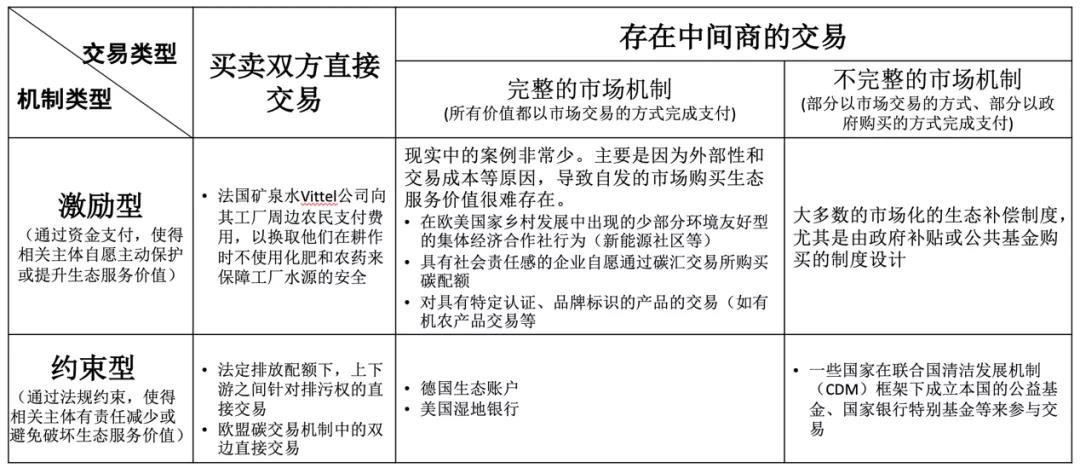

在这两种维度下,我先列了一张国外现有市场的表格。

表1 //国外的市场机制类型和案例

这个表格将国外出现的市场机制分为四个大类,六个小类。四个大类分别是基于自愿的双方直接交易;基于自愿的存在中间人交易;基于正式约束的双方直接交易;基于正式约束的存在中间人交易。而在中间人的两类交易中,根据交易过程是否是完整的市场机制,又可以再细分为四类交易。如表1所示。

我通过具体的案例来分别解释一下上述六种分类。

对于第一类基于自愿的双方直接交易,是容易理解的。比如,法国著名的矿泉水公司Vittel公司,向其工厂周边农民支付费用,以换取他们不使用化肥和农药,从而保障工厂水源的安全。这种交易,就属于自愿直接的交易。

对于第二类也是自愿的交易,存在中间人,而且是完整的市场机制的交易。比如欧洲乡村发展中出现的以整个村庄为单元的新能源村,这些村庄通过合作社或者公司,将个体农民在风能、生物能源上的产出集中出售给国家电网或其他企业。此时,合作社或公司就是一个中间人。或者,一些具有社会责任感的企业自愿通过碳汇交易所购买碳配额来体现自己的节能减排等。此时,碳汇交易所就是一个中间人。另外,在这个类别中还有一个重要的交易形式就是消费者对具有特定认证、品牌标识的产品的购买,比如有机农产品交易等,也属于此类交易。消费者只认牌子。而认证机构作为中间人,负责认证生产者的产品。

对于第三类基于自愿的存在中间人但又不是完整的市场机制的交易,现实中的案例比较多。主要是因为这些交易在中间人环节出现了不是完全市场议价的行为,而是由政府或公益基金定价来购买或出售相应产品。比如,大多数的生态补偿制度,因为资金来源多是政府税收,或者在支付端多是基于政府定价,即是一种政府补贴。这只是对生态产品的经济支付,并不是市场定价,并不是市场机制。

对于第四类基于正式约束的双方直接交易,主要是指政府要求交易双方履行限制排放或者生态修复的责任或义务,双方针对这种责任进行交易。这个类别存在很多案例。比如,上下游之间针对排污配额的直接交易;欧盟碳交易机制中的双边直接交易等。

对于第五类基于正式约束的存在中间人且是完整的市场机制的交易,现实中的案例比较多。包括大家目前都在关注的德国生态账户交易,美国湿地银行交易等,都属于这类。

对于第六类基于正式约束的存在中间人但又不是完整的市场机制的交易。不是完整的市场机制,也是因为在中间人环节出现了政府或公共基金定价的现象。比如一些国家在联合国清洁发展机制(CDM)框架下成立本国的公益基金、国家银行特别基金等来参与定价和交易。

对于这些市场机制,我有两个问题想进一步说明。

一是这里的市场并不都是真市场。如果说只有满足交易双方或多方在平等、自愿的基础上的竞价交易才是真的市场机制。可以看出,满足这个条件的只有第一类和第二类,即“基于自愿的双方直接交易”和“基于自愿的存在中间人且是完整的市场机制交易”。其他四类都不是真正的市场机制。当然,我这里谈这个话题的目的不是打假,而是说在制度设计时,我们不能把所有的购买与出售都归类为市场机制,这是不准确的。而对于市场还是政府还是其他类型,具体哪种机制更适合生态产品价值实现,还是要根据实际情况来确定。这个我后面再讲。

二是政府的作用在生态产品交易中也不可或缺,我们不能过于依赖市场或者偏好市场手段。上述其他四类非真市场的交易要么是需要政府通过管制给出正式的责任义务,要么是政府需要直接参与交易,不然相应的市场要么是无法建立,或者相应的交易因成本过高而无法实现。这说明现实中的“假市场”正是需要“政府有为”的体现。我们需要综合政府和市场两种机制来推动生态产品价值的实现进程。

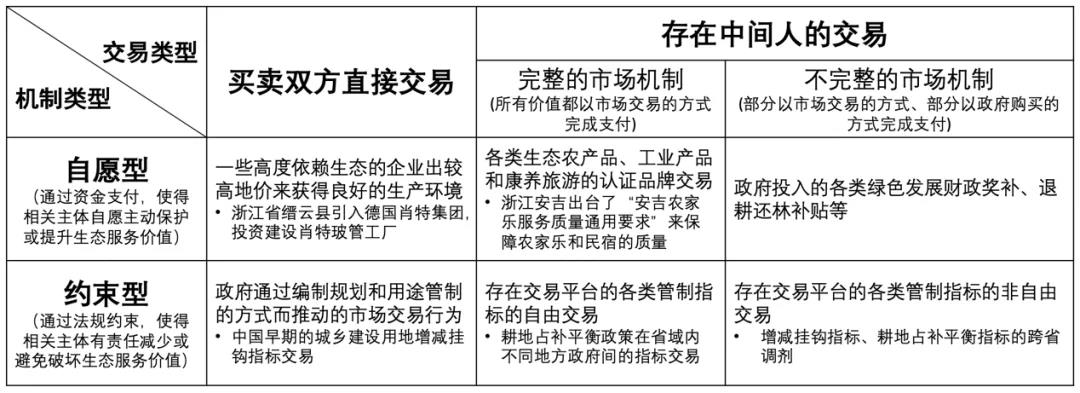

下面我也针对国内的情况作了一个初步的梳理,主要也是对应上述六类市场机制,看看在中国是否也存在类似的案例。如表2所示。

表2 //国内的市场机制类型和案例

我这里只给出一些例子:

第一类包括:一些高度依赖生态的企业出较高的地价来获得良好的生产环境。比如,在浙江省的缙云县引入的德国肖特集团投资建设的肖特玻管工厂。玻管的生产对地、水、气都有很高的要求,缙云县的生态环境吸引了跨国企业的投资。

第二类包括:各类生态农产品、工业产品和康养旅游的认证品牌交易。比如,在农家乐的发展中,浙江省安吉县在县域内出台了“安吉农家乐服务质量通用要求”来保障农家乐和民宿的质量,从而吸引更多的市场需求。

第三类包括:政府投入的各类绿色发展财政奖补、退耕还林补贴等。这类财政补贴本质上就是政府作为一个中间人,通过税收的方式筹集了消费优质生态环境的普通民众钱来支付给那些保护和提供优质生态环境的主体。但是这里的定价是政府定价,属于税收或补贴。

第四类包括:政府通过编制规划和用途管制的方式而推动的市场交易行为。比如,早期的城乡建设用地增减挂钩交易,是在县域范围内,由政府或者村集体来组织的由两个地块的所有权或使用权人进行拆旧和建新的直接交易。

第五类包括:存在交易平台的各类管制指标的自由交易。比如,耕地占补平衡政策下在省域内不同地方政府之间的指标交易。重庆地票也属于此类。

第六类包括:存在交易平台,但自由交易受限。比如,在全国范围跨省统筹的增减挂钩指标、耕地占补平衡指标等。无论是价格还是数量都受到国家的调控。

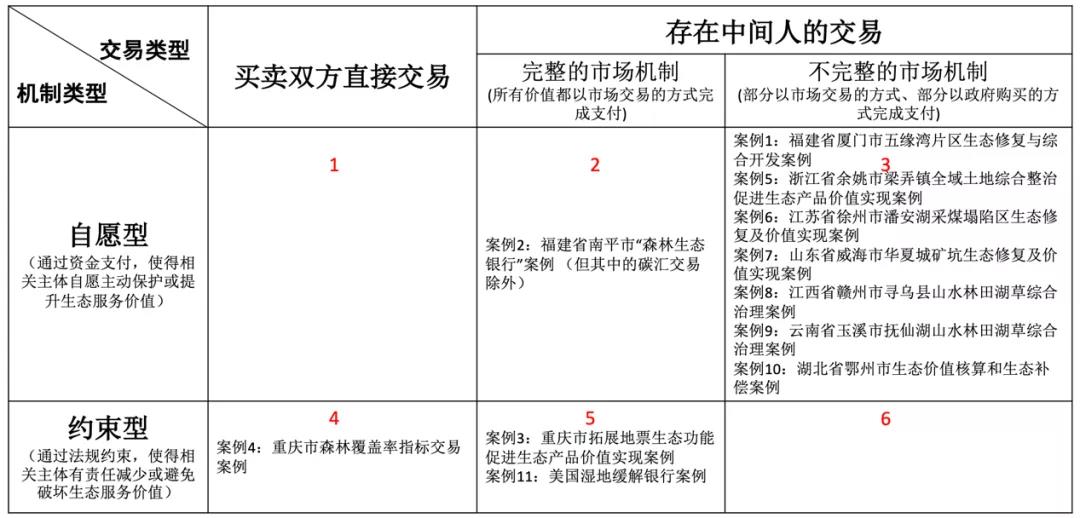

另外,今年4月23日自然资源部办公厅印发了《生态产品价值实现典型案例》(第一批)的通知。这个通知中公布了11个典型案例。我可以将这11个案例中所体现的市场机制对应放到刚才的表格中,具体我不展开解释。可以发现,11个案例中大部分的生态价值实现机制都与政府投入进行生态修复,然后基于修复后的生态系统引入产业来实现价值。只有南平的森林生态银行、重庆的拓展生态功能的地票,以及重庆森林覆盖率三个案例中是具有市场交易特征的。但重庆的两个案例又是基于政府的约束机制形成的,这与重庆多年来在地票上积累的经验有关。

总结现实中的市场交易案例,可以发现一个有趣的现象:

生态补偿或者生态服务购买类,是基于自愿的,但往往依赖政府的直接投入,不然如果基于个体自主购买,会面临集体行动的困境;

生态产品认证、标识、品牌建设等是基于自愿的,它们是真正的市场交易,但现实中往往面临被仿冒而需要政府去打击假冒伪劣;

碳排放管制及其配额交易市场的建立,或者是生态修复规划及其责任交易市场(比如德国生态账户或美国湿地银行)的建立等,他们的交易本身都是市场的。但这些市场却高度依赖政府管制或配额的设定,市场此时只是为了提高效率。

因此,我的一个初步观点是,在现实中的生态产品价值实现机制中,政府的角色决定了生态保护的力度和效果,市场的角色是在政府机制下来尽可能提升效率。比如,在我们常说的管制加交易(cap and trade)的模式中,cap作为政府管制的体现,决定了生态产品供给或保护的效果,而trade作为市场机制,只是提升了实现这个目标的过程效率。而在另一种常见的生态服务购买(payment for ecological services)模式中,市场本已经存在,但因为交易成本太高,个人主动购买的集体行动很难实现,需要政府通过税收或补贴的方式来完成,也就是由政府做成了市场难以做成的事情。

可见,市场机制的设计和实际绩效在实践中或多或少面临一些问题,但我想强调的是机制没有孰优孰劣,只有是否合适。对于生态产品这类特殊的物品,我们在引入市场的时候,不能忽略政府的作用。

本文转载自微信公众号:CLIME-Climers