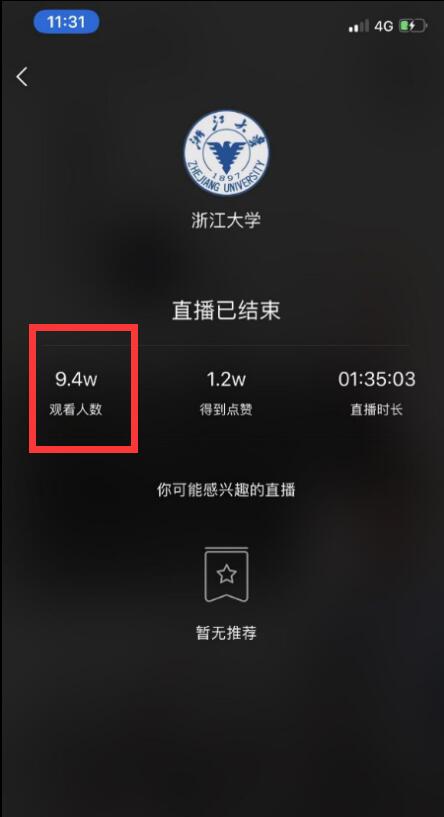

5月10日上午,由浙江大学公共管理学院主办的系列公益精品直播课程第五讲继续在中国蓝新闻网、浙江大学官方微博、浙江大学官方抖音号、浙江大学官方快手号、浙江大学官方b站、学院官方微信号、浙大钉等7大官方平台同步直播。浙江大学文科领军人才、浙江大学城市发展与管理系主任、中国区域科学协会副理事长石敏俊教授应邀深度解读空间极化与城市发展的趋势、挑战与展望。广大学员怀揣极大热情参与观看在线首播,以下为课程主要内容:

研究背景

2019年8月,中央财经委第五次会议专题讨论区域经济发展,提出区域发展新思路:中心城市与城市群为区域发展主要形式,要增强中心城市和城市群等经济发展优势区域的经济和人口承载力。基于此,本课程从空间极化的产业、人口往哪里去? 空间极化从核心-边缘结构到空间网络结构 、空间极化阶段的城市经济发展优势区域 、重疫之下城市发展走向何方?五个方面出发,探寻空间极化与城市发展的趋势、挑战与展望。

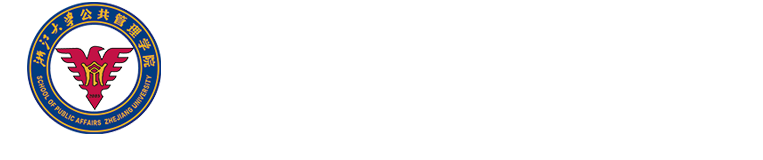

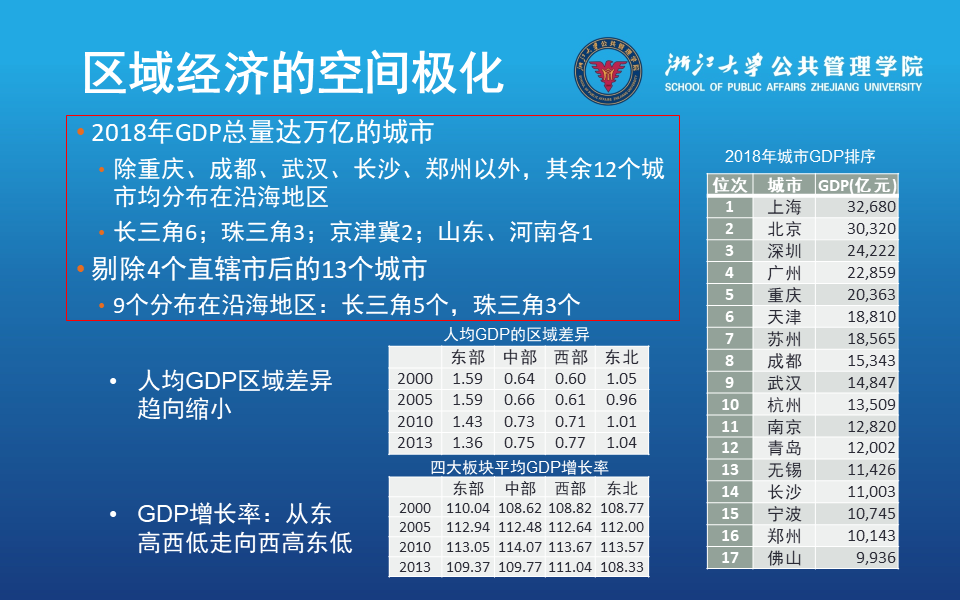

产业往哪里去

产业发展走向中心城市。在容易流动的35个制造业和生产性服务业部门中,都市区核心城市平均每个城市拥有23.9个专业化部门,远高于其他区域的1.8个。制造业持续向沿海地区集中。沿海省份的制造业份额趋于增加,东三省和大部分中西部省份的制造业份额趋于下降。产业转移的两个梯度表现为地带向中西部地区(中心城市)转移和沿海内部从发达区域向欠发达区域转移。

城市群雁行方阵。城市群发展形成雁行方阵,城市群内部的首位城市增速高于城市群平均增速。

产业空间极化:走向空间网络结构。空间极化从地带性极化走向中心城市极化,从中心城市极化走向城市群/都市圈极化。空间经济结构从核心-边缘结构走向空间网络结构,经济活动和产业发展向中心城市和城市群极化。

人口往哪里去

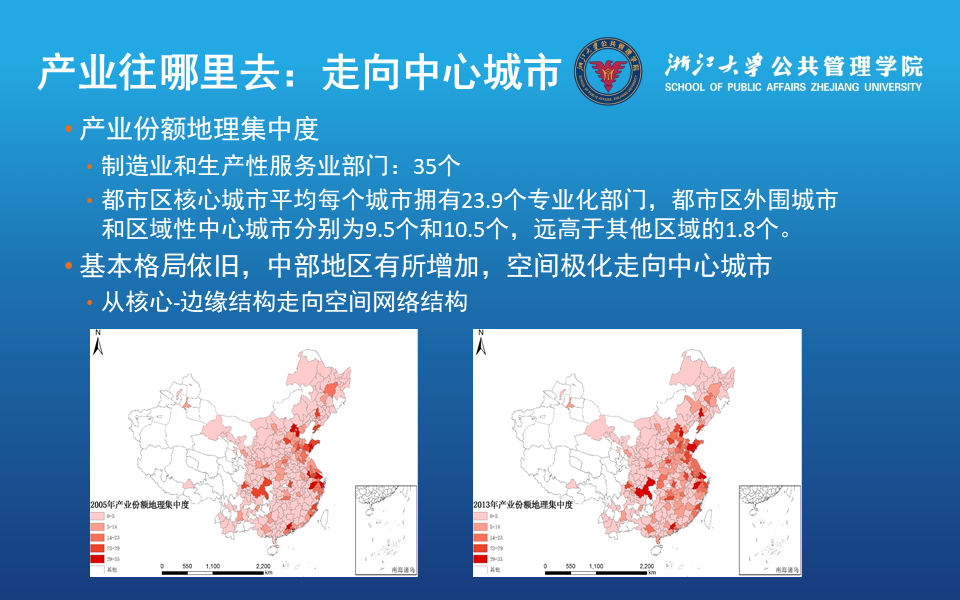

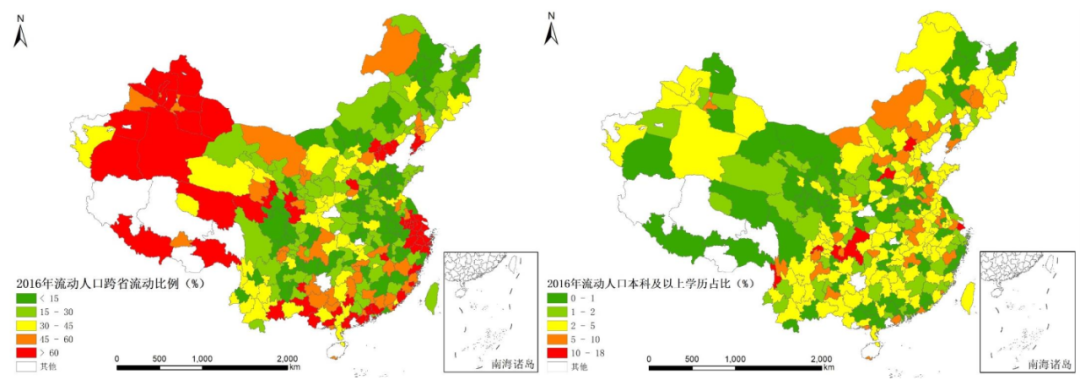

人口流动的空间极化。分析五普和六普数据,发现人口流入中心主要为沿海以及内陆的省会城市。从城市群来看,中心城市人口为净流入,外围城市人口为净流出。分析国家卫健委流动人口调查数据,发现省外人口流入地集中在沿海地区中心城市与沿边区域;进一步细分流动人口的受教育水平,发现高学历人口主要流入中心城市。

就业人口的空间极化。跨区域人口向沿海地区中心城市,沿边区域流入。高技能劳动力向中心城市和城市群的极化流动。都市区核心城市单位从业人员占全国的份额:从2000年的36.5%增加到2017年的48.3%,其他区域的份额则趋于下降。

图: 五普(左)、六普数据(右)

图: 2016年流动人口跨省流动比例(%)(左)

图: 2016年流动人口本科及以上学历占比(%)(右)

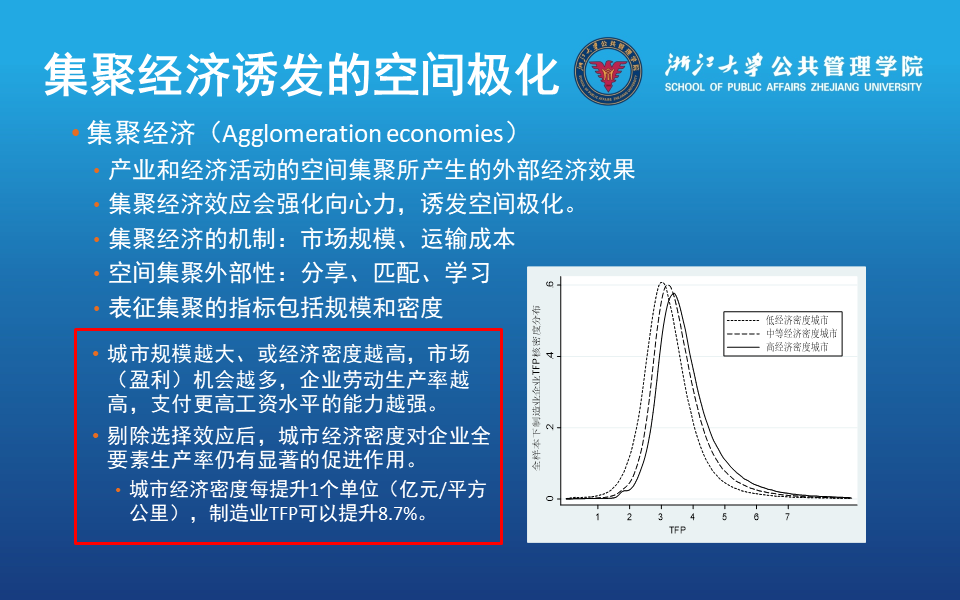

集聚经济诱发的空间极化

集聚经济诱发的空间极化驱动力主要来自市场机会、基础设施通达性、地方品质和创新能力。

市场机会:市场邻近越好,贸易成本越低,盈利机会越多。基础设施通达性:呈现由面到点极化。中心城市和城市群的交通基础设施和市政基础设施明显优于其他区域。沿海地区内部交通基础设施存在明显差异。地方品质:中心城市和城市群的公共服务和地方品质明显优于其他区域。创新能力:创新要素在中心城市聚集,都市区外围城市和区域性中心城市创新能力不足,严重制约着产业转型升级。

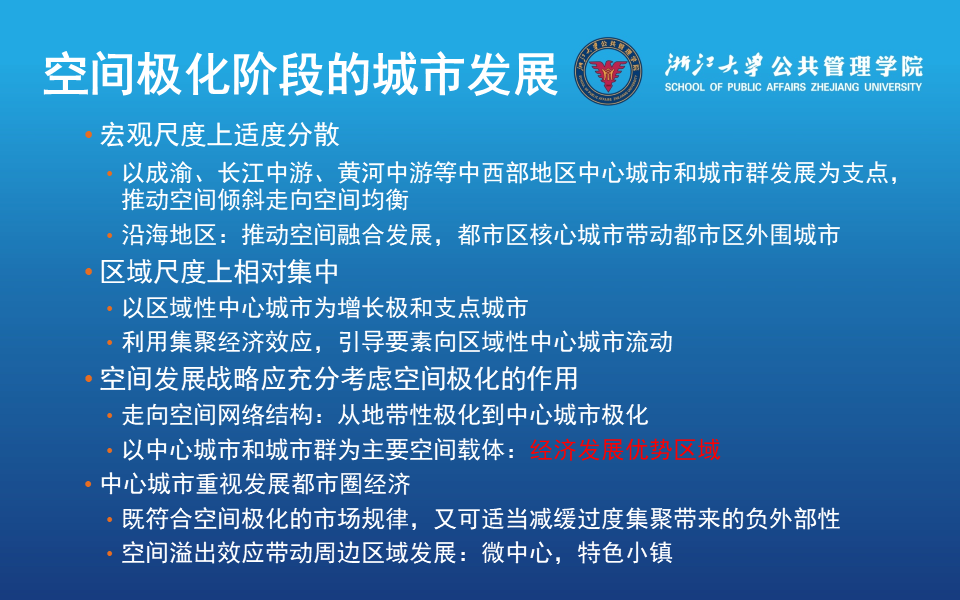

空间极化阶段的城市发展

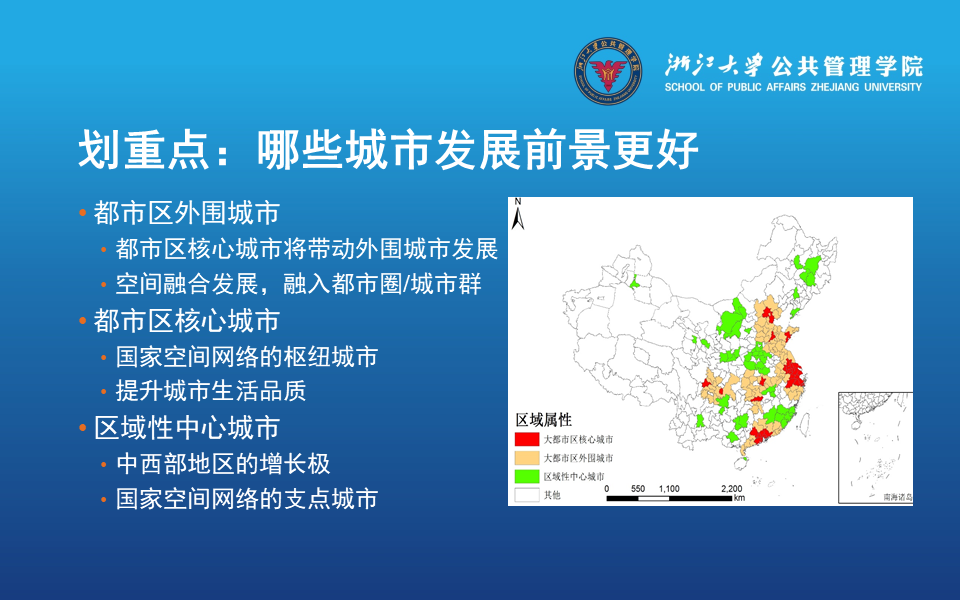

在空间极化的背景下,城市发展必须充分考虑空间极化的作用,以中心城市和城市群为主要空间载体,增强经济发展优势区域的经济和人口承载力能力。经济规模大,经济密度高,吸纳就业人口多,发展优势不断增强。产业专业化水平高,创新能力强,空间带动能力强,是全国经济增长的主动力源。城市基础设施较好,开发强度大,人口密度高为经济发展优势区域的显著特征。

但同时,当前都市区核心城市的综合承载力遭遇天花板,向都市区外围城市疏解功能已成为都市区空间融合发展的现实需求。制造业从都市区核心城市向都市区外围城市和区域性中心城市转移,使得存在着的问题更加突出:1.空间连通性制约都市区空间融合 2.区域性中心城市空间带动能力偏弱、3.城市三生空间不尽合理。

增强发展优势区域承载能力,让空间极化与城市朝向更好发展方向。1.促进都市区空间融合发展:以都市区外围城市为重点,引导产业和人口流向优势区域,促进都市区内部空间融合发展。2.发挥区域性中心城市增长极作用。3.建设用地配置向优势区域倾斜。

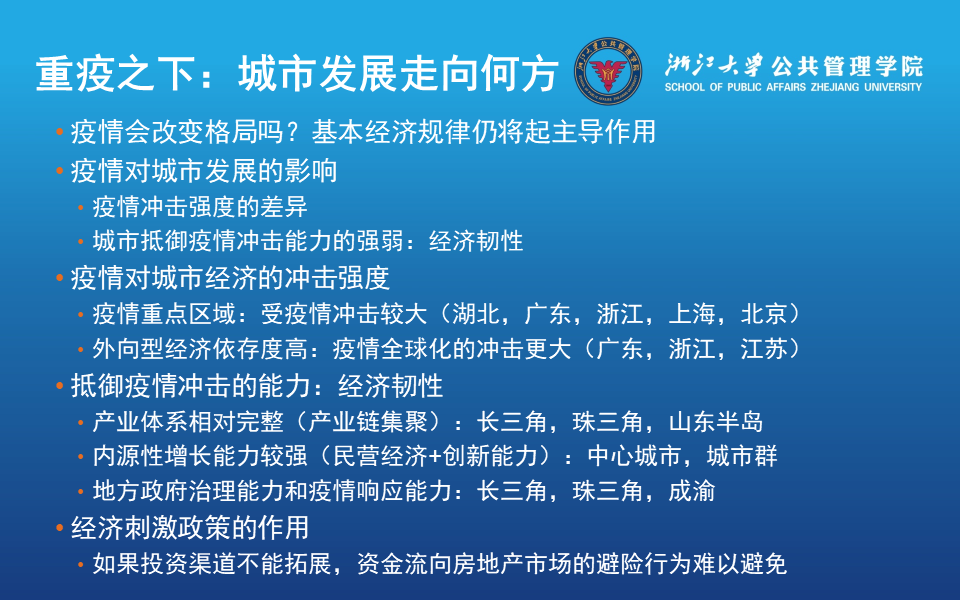

重疫之下:城市发展走向何方

课程结束后,石敏俊教授就线上问题如“城市综合承载力是否有弹性?”“它的自身制约因素是什么?”“从单级的超大城市过渡到城市群模式是否是虹吸效应到外溢效应的体现?” 等多个问题逐一进行了回答,可在中国蓝新闻、浙江大学官方微博、浙江大学官方抖音号、浙江大学官方快手号、浙江大学官方b站、学院官方微信号、浙大钉等新媒体平台观看回播视频。公共管理学院将持续为广大学员提供精品公益直播课程,敬请期待!

举例中国蓝新闻

举例浙江大学官方快手号

备注:课程视频、课程内容及本文仅供广大学员学习研讨之用,版权所有,未经允许,禁止他用。