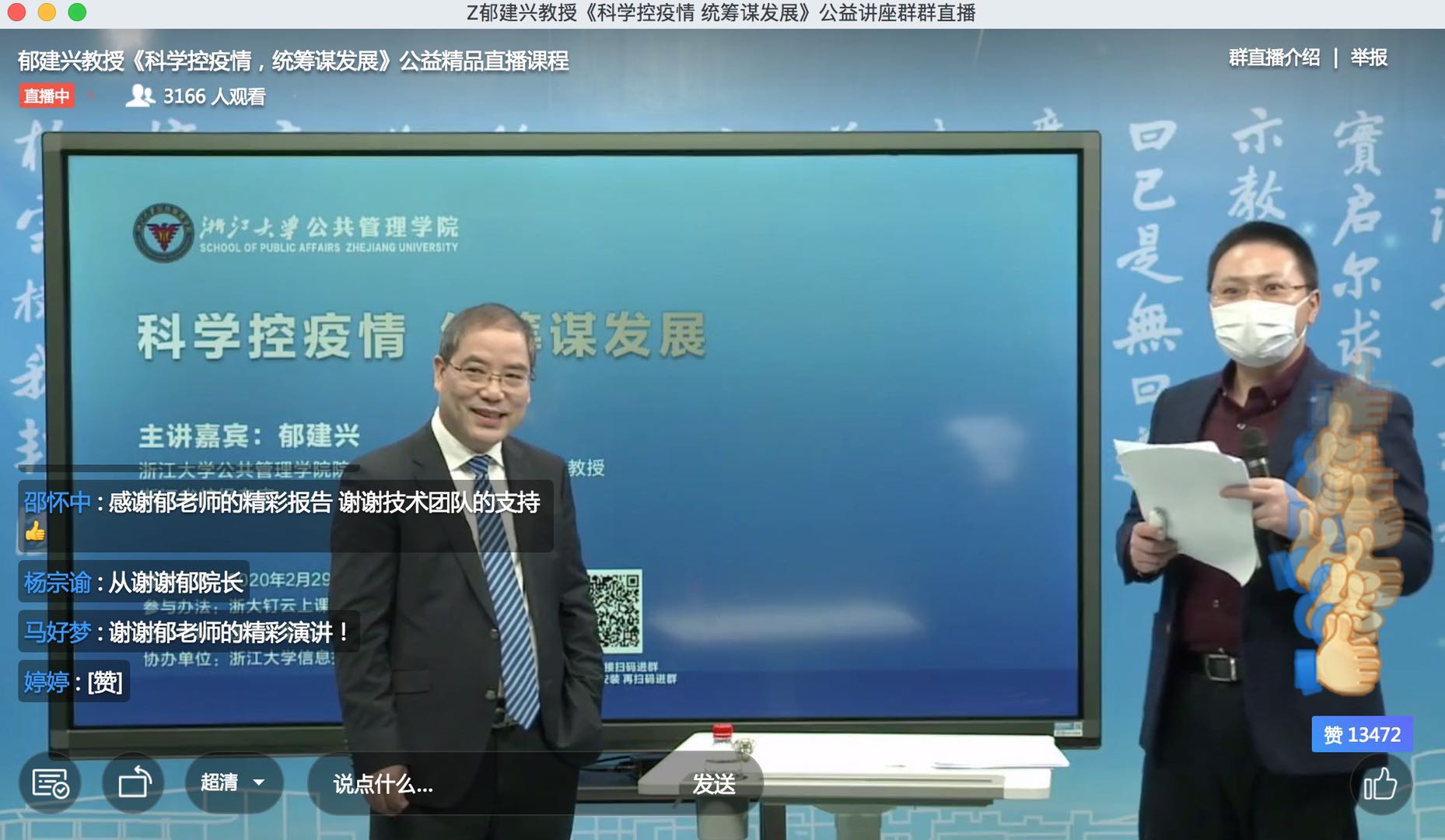

2月29日,浙江大学公共管理学院公益精品直播课堂正式开讲。首场讲座由浙江大学公共管理学院院长、教育部长江学者郁建兴教授,为大家带来“科学控疫情,统筹谋发展”的课程。课堂历时1个半小时,注册人数6273人,累计在线观看6128人次,同时在线峰值3289人;在直播群中有效互动信息697条,提问103条,点赞数21163次。

习近平总书记多次指示,本次疫情是“对国家治理体系和治理能力的一次大考”。郁建兴教授说,作为一位公共管理学者,以及所在公共管理学院,都责无旁贷地要投身疫情防控的阻击战和总体战中,把论文写在祖国大地上,把研究成果应用到战胜疫情中。自疫情以来,他带领学院团队发挥了学科、专业优势,在不到一个月时间里,发表了包括专业论文、评论、专访、对话在内的一系列作品,并向中央和省委省政府呈送了8份政策建议报告。他观察、调研了多个地区的先进做法和经验,提出了如何补短板、堵漏洞、强弱项的多项建议。

郁建兴教授授课直播进行中

在今天的课堂上,郁建兴细致地梳理了疫情的发展历程以及抗击疫情的过程,并提出完善突发重大公共卫生事件中公共治理机制的重要议题。他的演讲分三个部分,一是新冠肺炎疫情早期的公共治理机制,二是新冠肺炎疫情防控中的地方治理,三是数字技术在疫情防控工作中的应用。

关于早期预警机制,郁建兴结合他组织、策划的《治理研究》2020年第2期主题研讨中的3篇论文进行了讲解,突出了疫情早期预警系统中社群机制、科学研究对政府决策影响的必要性重要性,以及地方政府在疫情防控中的信息、决策与执行机制。

关于疫情防控中的地方治理,郁建兴结合自己对杭州市富阳区、余杭区、宁波市鄞州区等地的实地调研,揭示了在疫情防控中社会治理体系和能力建设的重要性和共性,包括主要领导具有强烈的职业敏感性,领导班子具有强大战斗力,政府具有公信力;作为基层治理体系,村和社区、乡镇街道构筑了牢固的第一道防线;党政机关干部协力同心,纷纷下沉到村、社区;市场主体、志愿者发挥重要作用。结合浙江、广东等地在复工复产过程中的举措,郁建兴还揭示了另一个重要特点:这些地方的“两手抓、复工复产”工作,从时间节点上看,区县早于设区市,市早于省,省早于中央,这一非常良性的政策形成过程,体现出地方领导人的强烈进取心。

关于数字技术在疫情防控中的巨大作用,郁建兴主要从五个方面进行了论述。一是能够运用大数据技术预测疫情进展,协助决策;二是能够分析确诊病例活动轨迹,及时掐断疫情传播路径,包括全国范围上线的“密切接触者测量仪”、基于手机信号等大数据和云计算技术对重点人员的防控、各类复工复产中的数字备案记录“健康码”等;三是及时整合发布医疗机构信息,引导病人就医,优化疫情防控的资源配置;四是充分发挥“线上”办事功能,综合“互联网+物联网”,最大限度减少人与人的物理接触;五是在社区层面开展更加综合性的数字技术运用,减轻基层工作者的压力。

在讲座最后,郁建兴一边引用中央的12字方针“分类管理、精准施策、县为单位”,期待各地都能够交出“两手都硬,两战都赢”的答卷,一边借用德国哲学家黑格尔的名言“我就是我们,我们就是我!”,期待在控疫情、谋发展进程中,你、我、我们都发挥出积极而重要的作用,在各自岗位上体现责任和担当。

线上提问互动环节

在讲座后的线上提问互动环节,主持人浙江大学公共管理学院副院长谭荣教授从103条问题中梳理出5个问题,请郁建兴教授现场回应。五个问题分别包括疫情对公共管理学科、学院发展的影响;如何处理好复工复产与抗疫防控的矛盾;浙江大学公共管理学院对立志于到基层一线工作的大学生和选调生有什么样的培养举措;如何看待抗疫过程中的基层“硬核”标语与“山川异域、风月同天”式标语的文化“撞击”;如何理解和借鉴浙江在此次抗疫大考中作为“优等生”的经验。郁建兴一一做了精彩回答。

浙江大学信息技术中心演播室直播间后台

本次直播课堂得到浙江大学信息技术中心的大力支持,由中心演播室和浙大直播学习平台“浙大钉”进行在线直播和多群联播,实现了精准邀请受众,同时联播视频达到电视播出效果。本次课堂既是学院精品课程在网络上直播的首次尝试,也是学院抗击疫情系列成果的公开展示,获得了一致好评。据悉,本次直播课堂受到新华社、中国科学报、浙江日报、杭州日报、浙江经视和钱江电视台的关注。

本次直播课程全体工作人员

郁建兴院长课后接受媒体现场采访

本文转载自浙江大学公共管理学院官网